阅读建议:强烈推荐

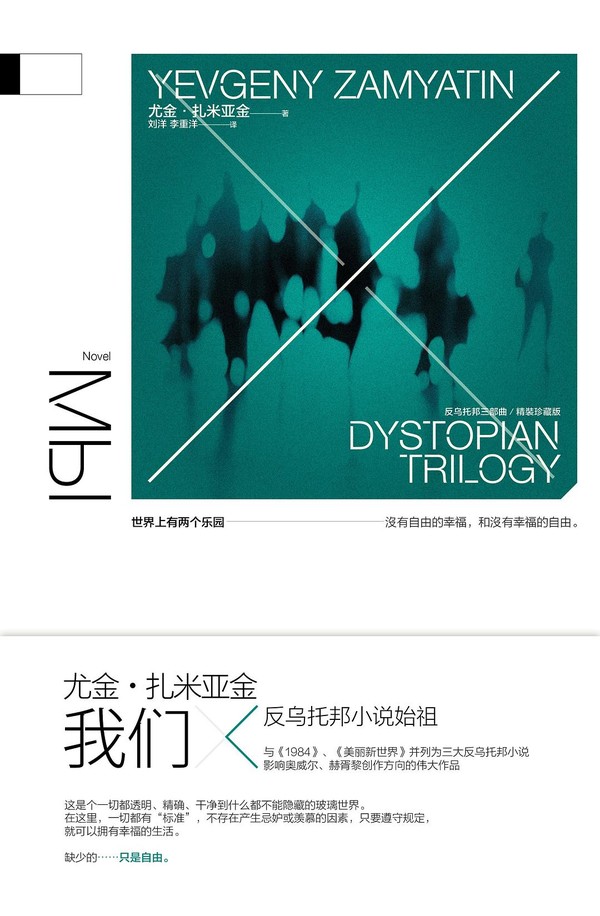

这次谈的不是电影,而是苏联作家扎米亚金(1884—1937)著名的反乌托邦小说《我们》。前段时间翻出一套叫反乌托邦三部曲的电子书,里面三本书分别为奥威尔的《一九八四》(1948)、赫胥黎的《美丽新世界》(1931)和扎米亚金的这本《我们》(1921)。《一九八四》早些年看过两遍,所以就直接跳过从《美丽新世界》开始看了起来,但这本书看到差不多一半我就没兴趣继续看下去了。扎米亚金的《我们》本来我是打算直接放弃不看的,但长年保持的阅读习惯还是让我尝试着看了起来。结果显然你也能猜到,就是这本一开始并不抱太大期望的《我们》最终却让我如获至宝一样一口气把它给看完了。

就我所了解的,这三本书在我们国内受到的关注明显不太一样,《一九八四》和《美丽新世界》显然更为大多数人所熟知,而扎米亚金的这本《我们》知道的人恐怕并不会太多。就如我手上的这个套装一样,这三本书的排序也是先《一九八四》再《美丽新世界》,而成书年代最早的《我们》却被排在了最后。不难理解这样的排序显然是出版社基于作品的知名度所采用的一种投读者所好的考量,这种排序方式事实上合不合理我们放一边不谈,但这种做法在一定程度上显然贬低了扎米亚金的《我们》。

事实上就这三本书而言,个人认为《我们》完全应该排在居首的位置,这不仅是因为这本书开创性的反乌托邦文学地位,而且就主题深度而言,个人认为《我们》也是这套三部曲中最为出色的一本。与之相比,奥威尔的《一九八四》在主题上明显片面和不够深入,就如米兰·昆德拉对这两本书的评价所言:《一九八四》只是政治寓言,因为它只考虑政治,而《我们》考虑的是政治化了的生活。而至于赫胥黎的《美丽新世界》,个人认为其在主题架构上差不多可以说完全是对扎米亚金的《我们》的照搬,这本小说最多只不过是添加了一些类似于通俗小说的故事情节而已,而且这些故事情节说实话大部分还展开得太过细碎,它们对主题的突出并没有多少实际的意义。

不难看出,我写这篇东西的主要意图就是想替扎米亚金的这部小说说点公道话,为其正名的说法也许略显夸大其词,但我还是衷心希望能有更多的人通过阅读小说原著从而认识到这部伟大作品的真正价值。我甚至希望以后每当我们谈论起反乌托邦文学时,扎米亚金的这部《我们》会成为我们永远无法绕开的一本重要著作。

扎米亚金的《我们》展现了一个几百年后(二十六世纪)经过两百年大战建立起来的“大一统国”:这是一个高度集权化的乌托邦国家,高高的绿墙把这个国家与世隔离;这个国家的领袖叫“施恩主”,他名义上是经过全民投票公选出来的,但这样的公选其实只不过是为了证明“施恩主”那无可置疑的领导地位而已;在这个国家中,所有的人民都住在透明的玻璃房里,建筑内到处都是振膜片(监视仪),个人生活显然不存在,个人隐私显然更不存在,所有的人民甚至都无名无姓,每个人只不过是个数字号码而已。

“每天早上,我们数百万人就像精准的六轮机器一样,在同一小时、同一分钟起床,然后几百万人在同一时间开始工作,又在同一时间结束工作。我们融合成了一具长着千百万只手的身体,遵照行为规范的指示,在同一秒吃饭,在同一秒散步,……,最后躺下睡觉。”

这些自称为号码的数字人每天的生活就如上所述,这样的生活方式已经日复一日地重复了数百年,这些号码显然大部分都早已安然于此。那种拥有个人自由的生活方式对他们来说不但是不可想像的,甚至还是荒谬的,我们所理解的个人自由在他们看来只不过是对社会的毒害。在他们的观念里,“大一统国”建立之前的所有人类历史社会都是没有幸福的自由社会,而他们当下所处的社会则是没有自由的幸福社会,他们只要集体的幸福而不要个人的自由,这是他们认定的理想社会,也是他们认定的幸福社会的终极形态。

“自由与犯罪是彼此紧密联系的,就像飞船的速度和运动。飞船的速度等于零,那么它就不处于运动状态。人的自由若是为零,那么他也就没有能力去犯罪。那么要想人不去犯罪,唯一的方法就是让他从这种自由的状态下解救出来。”

在故事的开端,我们的主人公Д-503(Д-503是一个数学家,也是一个飞船设计师),他所参与设计的史上最伟大的宇宙飞船“一统”号将在120天后飞向太空去探索那些未知星球上的生命,因此这次飞行任务肩负着一项伟大的使命——用理性的“桎梏”去征服那些至今可能仍生活在“原始”自由中的未知生物,如果他们不能理解我们带给他们的数学般完美无缺的幸福的话,那我们就强迫他们变得“幸福”,但是在使用武力之前,我们应该首先使用语言。

于是我们的主人公响应国家号召开始记起笔记来,他的这些笔记显然不是写给地球上的同胞看的,他是写给那些未知星球的自由居民看的,可以说这是一本带有教化作用的笔记,这是一种自认为的高等文明向他们所认为的低等文明的教化。但很快的,我们的主人公就认识并爱上了一个代号为I-330的女人(I-330是一个试图推翻现行制度的革命者),受爱情的诱惑以及I-330的思想影响,我们的主人公自我身份认知开始产生变化,随着个人意识慢慢觉醒,他开始有了更多的自我意识,他渴望独占的爱情,渴望私人的空间,原有的社会信仰也跟着崩坍,我们的主人公开始做梦并且慢慢有了自己的灵魂。他跟着I-330投身于秘密的革命,但面对强大的国家机器,这一小部分觉醒的人(很多人其实就像我们的主人公一样并非是个真正的觉醒者)显然是不堪一击的,革命最后不可避免地失败,我们的主人公以及那些跟他一样的动摇者在经过思想摘除手术后再次可悲地变成现行制度的坚定拥护者,一切似乎又再次回到原点。

这本小说采用的是第一人称视角,所有内容就是小说主人公的这四十篇笔记。这些笔记既记录了他这段时期的人生经历也记录了他的整个思想变化过程,而这本小说也正是借由主人公的这些经历和思想变化向我们呈现了一个未来乌托邦集权社会的全景,这个看似一切都无比合理的社会实际上却完全建立在荒诞的基础之上,这个世界显然永远都不可能存在这样一种终极完美的社会制度。

“你意识到你所暗示的是革命吗?

当然是革命。为什么不呢?

因为不可能有革命,我们的革命是最后的,永远不会再来一场,这谁都知道。

亲爱的,你是个数学家:告诉我,最后的数字是几?

你什么意思,最后的数字?

噢,那就说最大的数字吧!

可是荒唐啊。数字是无限的,不可能有最后一个。

那你干吗说最后的革命呢?”

虽然这是一场失败的革命,但借由这场失败的革命扎米亚金向我们展现了主人公的自我身份认知从“我们”到“我”再变回“我们”的过程。社会制度总是建立于人性基础之上,任何违背人性的社会制度显然不可能永世长存,显然这部小说的真正警示意义就在于此。

《我们》写成于1921年,距今已经整整一百多年。不过这部作品自完成后就一直因为意识形态问题而在当时的苏联得不到出版,颇为讽刺的是这本书首先出版是在国外,而且出版的还是根据手稿翻译的英译本。而真正的俄文原版最早也是在国外出版,至于它的祖国苏联,这本书真正的开禁出版则要迟至1988年。但要说明的是,这部小说并不是狭隘地在讽刺当时的政治,它所蕴含的内容显然更为丰富和深刻,这本小说寓言的是我们整个人类社会的发展所需要面对的一种可能性,就如1932年扎米亚金在谈及自己的这本书时所指出的一样:目光短浅的评论家在这部作品中只看到政治讽刺,这当然是不对的,这部小说是一个危险信号,预告人和人类会受到无论是机器还是国家过大权力的威胁。

最后要提一下的是,本文所有的引文均采用刘洋和李重洋双人合译的中译本,个人粗略对比过其它几个中译本,就文字的准确性和可读性来说,个人认为这个版本的译本显然是目前最好的。