先秦时期建筑业发展演变:

我们的祖先,最初是住在山洞里的。但是,山洞潮湿,居住时间长了,难免会得风湿疾病。但是,又不能住在旷野中,否则,在原始社会时期,野外到处都是豺狼虎豹等猛兽,晚上很不安全。所以,有巢氏发明了巢屋,人们可以住在巢屋里。但是,巢屋毕竟在树上,每天外出打猎摘果子就很累了,还要爬上爬下的,非常辛苦和麻烦,人们又想出了一些办法,发明了干阑式高脚屋以及半地上半地下的房屋。而部落首领等慢慢有了宏伟的宫殿,后来又建立了专门用于祭祀祖先和神灵的宗庙等等。

在西安半坡村遗址发掘出来的原始村落,距今大约5500年左右,即公元前约3600年前,这里集居着大量的新石器时代的原始部落。

这里的住房有的呈圆形,也有的呈方形,四周筑墙,屋顶用树枝和泥巴、草类构筑而成。房屋只有一个门,室内面积约15-20㎡。无论是圆的还是方的,里面都有一个火塘,位于房屋的中间,一般是取暖和烤食物之用。由于烧火时有烟,所以房顶都有通气的孔洞。也有的方形住宅做得比较考究,里面分成前后两间,同样用树枝和泥巴作分隔,大门前面还有做一个门斗式的低矮空间,这大概是村长之类有权有势的人居住的。因为这些房屋是半穴居式的,室内地面比室外地面低。这就是我国黄河流域的仰韵的文化时期的建筑形态。

在我国的南方,如浙江的余姚河姆渡遗址(距今已达6000年以上),浙江的良渚遗址(距今约4000年以上)。考古发现,当时人们居住的地方,由于地势比较低湿,所以房子都采用架起的形式,犹如现今仍能见到的黔桂地区的苗家山寨和云南一带的傣族竹楼差不多。这种建筑形式,后来被取名为“干阑”式建筑,其做法是用木桩架空,上面铺桁条、木板,再在上面立柱、盖屋顶。这种建筑形式应该是从最初的树上巢居演化过来的。

宫城建筑:

从河南偃师二里头文化遗址考古发现了一座很大的宫城,大概是今天北京紫禁城的七分之一大小,据说那就是当年夏朝的都城。在3500多年前,我们的祖先就能建造宏伟的宫城了。

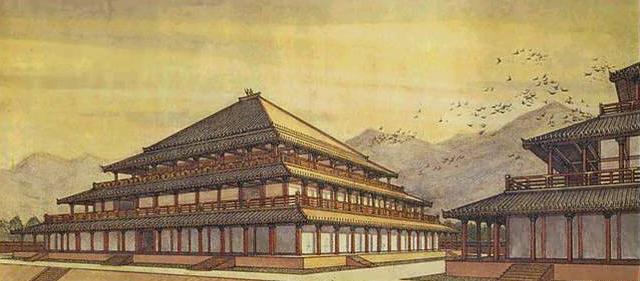

商朝的都城在河南安阳,即已经发掘的殷墟遗址。它占地面积约24平方公里,东西六公里,南北四公里。大致分为宫殿区、王陵区、一般墓葬区、手工业作坊区、平民居住区和奴隶居住区,城市布局严谨合理。从其城市的规模、面积、宫殿之宏伟,出土文物质量之精,数量之巨,可充分证明它当时是全国的政治、经济、文化中心,是一处繁华的大都市。“宫殿区”发现有54座王宫建筑基址,是殷都城内经过多次修建的一项宏伟工程。宫殿的建筑物都建在厚厚的夯土台阶上的,由夯土墙、木质梁柱、门户廊檐,草秸屋顶等部分构成。

如今在殷墟宫殿区遗址上,建有仿殷大殿,大殿夯土台阶,重檐草顶,檐柱上雕以蝉龙等纹饰图案,古朴凝重。

西周洛邑王城位于今河南洛阳,遗址已荡然无存,只能依《考工记》及其他文献大致推测。《考工记》载:“匠人营国,方九里,旁三门,城中九经九纬,经途九轨,左祖右社,前朝后市,市朝一夫。”宫殿位于王城中央最重要的位置,将太庙和社稷挟于左右,说明西周时君权已凌驾于族权、神权之上,中国宫殿的总体格局已大体初定。

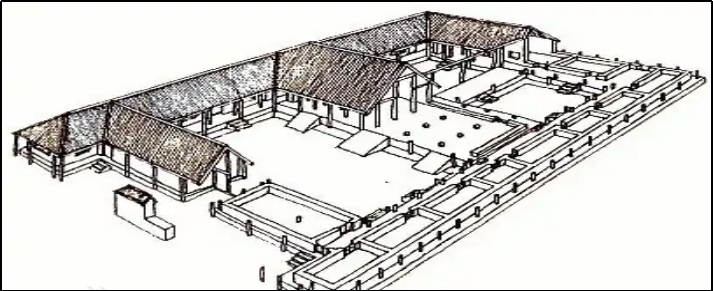

已发掘周代建筑基址有山西岐山凤雏和扶风召陈二处。在山西岐山与扶风两县之间的周原是周朝的发祥地和早期都城遗址。周人自古迁至周原,此处一直是早周都邑。武王灭商后,将周原分封给周、召二公作采邑。在贺家村北,包括董家、凤雏村、朱家在内有一座周城遗址,云塘村亦有四方周城一座。

西周岐山宫殿是中国已知最早最完整的四合院,已有相当成熟的布局水平。

东周的建筑技术已有很高的水平。著名的鲁班,即鲁国人公输般,是土木工匠中的杰出代表,后人尊称为祖师。考古发掘所见东周的建筑遗迹,多为宫殿遗址,出土的建筑构件以瓦当最为常见,还有青铜斗拱、青铜饰件和青铜屋模型等。由此可以想见东周宫殿建筑的宏伟壮观。

瓦当即瓦挡,是中国古代建筑檐头筒瓦前端的遮挡。东周瓦当一般为泥质,烧制温度较高,质地坚硬,呈青灰色,有半圆(简称“半瓦当”)和圆形的两种。半瓦当最早为西周遗存,圆瓦当是从半瓦当发展而来的。圆瓦当始见于战国早期遗址。

东周瓦当的图案有动植物图案、云纹以及动植物变形图案等。河北易县燕下都出土的兽面纹半瓦当,双兽相背,张口吐舌,首尾蟠曲,即为变体动物纹图案。河北平山三汲出土的北域图铜版,展示出陵园的平面布局,并有文字说明和各部分的名称、长度,是研究东周建筑史的珍贵资料。河北易县燕下都东贯城出土的楼阙形饰件,不仅使我们得以直观东周的楼阙结构,也进一步了解到当时权贵的实际生活情景。

战国建筑可以河北平山中山王陵为代表。它虽是一座未完成的陵墓,但从墓中出土的一方金银错《兆域图》铜版,即此陵的陵园规划图,仍可知它原来的规划意图。中山王陵享堂建筑规模宏伟,均齐对称,以中轴线上最高的王堂为构图中心,后堂及夫人堂依次降低,使得中心突出,主次更加分明,是一件优秀的建筑与环境艺术设计

墓中出土的《兆域图》是已知我国最早的一幅用正投影法绘制的工程图(距今2300年,世界上最早的正投影图是埃及金字塔的平面图,距今5000年)。

战国时期主要都城:

临淄

临淄是齐国都城,齐国是周代东方第一大国,春秋战国时为“五霸”之首、“七雄”之一,因此临淄作为其都城,历史上极为繁荣。分民众生活的大城和国君居住的小城,两城相连,周长21公里,面积15平方公里,共有十三座城门。城内干道纵横交错,排成“井”字形,并有完善的供水、排水系统。城外还有埋葬齐国六位君主的田齐王陵等多处先秦墓葬。

春秋战国时期,临淄出了很多牛人。我们知道的孟子,曾经担任齐王的客卿,是儒家与孔子并立的人物。庄子曾被齐湣王聘为相,是道家的代表。临淄还有一所著名大学,叫稷下学宫,当时全国很多著名人物,都在这里当老师或者当学生,是百家争鸣的大本营。荀子即为稷下的祭酒之一。游学于此的还有驺衍、宋钘、尹文、彭蒙、田骈、慎到等,号为稷下学派。当时的临淄邻近渤海,因而兼具鱼盐之利,经济繁荣、贸易发达,各种冶铁、炼铜、铸钱、制陶、纺织的作坊遍布城市内外。临淄作为齐国的都城,共延续了八百余年历史,直到被秦国所灭。

郢

郢是春秋战国时期的诸侯国楚国的首都,在湖北省西部,位于荆州市荆州区北面三公里左右纪南城。楚国在建国初期定都丹阳(古丹阳位于河南淅川境内)。后来为了和一些小国家争夺汉中,迁都郢,后又东迁。从公元前689年楚文王始都郢(应该位于纪南城)到公元前278年,楚顷襄王二十一年,秦将白起带兵攻进郢都、楚国迁都于陈,郢总共作了411年楚国都城。

蓟城

蓟城是燕国首都,公元前1046年周武王灭商后,封宗室召公奭于燕国,都蓟城(位于今北京房山区琉璃河),是为北京建都之始。由于商业、手工业的发展,城市也空前繁荣起来。燕昭王时期,燕国的都城形成了“三都”体制,即蓟城、中都(今北京市房山区窦店以西)和下都武阳城。除都城之外,燕国的一般城市也获得了不同程度的发展,如襄平(燕辽东郡治所,在今辽宁省辽阳市旧城区)。

新郑

新郑战国时期韩国的都城,但最初属于郑国。韩国最初的都城是阳翟(今河南禹州),灭郑国后迁新郑(今河南新郑)。

邯郸

邯郸是战国时赵国的国都,《后汉书·光武纪》注:“邯,山名。郸,尽也。邯山至此而尽。城郭字皆从邑,因以名焉。”有三千年的历史。邯郸早在春秋时代已是列国争夺的重要城堡。先属卫,后归晋。自公元前386年赵国从中牟迁国都于邯郸,至秦灭赵,达158年之久。秦灭赵,置邯郸郡。

大梁

大梁城,战国时期魏国的都城。公元前365年,魏惠王迁都于此并筑城。为区别于少梁(今陕西省韩城市)和南梁(今河南省临汝县),命名为“大梁”。又因城北的人工沟渠浚水(或浚仪渠),称浚仪。魏王假三年(前225年),秦国将军王贲领兵攻打魏国。秦军引河沟水灌大梁城,三月而城坏,魏王假请降,魏国灭亡。秦国在此地置浚仪县。据说,城池遗址在河南省开封市的地下,距地表12米多,具体范围尚未查明。据考证应与现存的开封城部分重合,稍偏西北。

咸阳

咸阳是秦国都城,公元前350年,秦孝公由栎阳迁都咸阳,在此营筑翼阙及宫殿。秦始皇仿建六国宫殿,使咸阳成为规模恢宏的帝都。

《轻松读中国史》(第一部)完