先秦时期交通工具的发展演变:

从古到今,交通工具发生了许多的变化,人们最初行走是靠双腿,后来驯服了马,骑上马就能跑得很快,但需要有一定的驾驭技巧;这样人们又发明了轮车,让马拉动轮车就轻松多了,坐在上面很舒坦。

据说,马车或者牛车作为一种交通工具最早出现在先秦时期。当时的车的形状已经得到了一定程度的改进,贵族妇女外出的时候就会乘坐马车,大多是一马拉一车;贵族或者统治阶级出行的时候会使用四马拉一车。. 随着时间的推移逐渐成为人们日常生活中重要的代步工具。不仅使用起来方便而且乘坐人数也逐渐增多,“还似旧时游上苑,车如流水马如龙。. 花月正春风”。车水马龙的繁华景象,大家外出行走的时候坐在马车里面,既舒适又能够领略不同地区的无限风光。

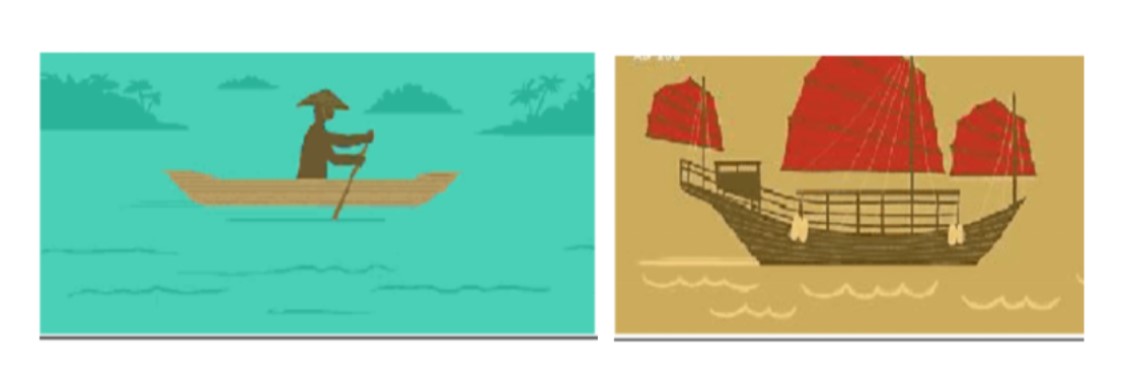

在陆上交通工具马车发展的同时,“舟”作为一种独特的水上交通工具,也在不断发展。据说,在公元前8000年前,我们的祖先就可能已经发明了独木舟。中国新石器时代遗址浙江湖州钱山漾、浙江余姚河姆渡、福建连江、广东化州都出土过独木舟或船桨的残骸,这些文物已有5000-9000年的历史。

关于独木舟的发展,在遥远的古代,人们发现,树叶、树干在水里会漂浮,又发现,树叶能负荷的重量很小,树干能负荷的重量就大,树干越粗大,其所能承受的重量也越大。人们还发现,圆柱形的树干在水里不稳定,它会翻滚,人在上面坐立不稳,人们根本无法在这种圆柱形树干上面活动。

就这样,人们就用石斧、石锛、锸等工具,将圆圆的树干削平。后来,发现用火比石斧加工木材更为方便。人们将树干上不需要挖掉的地方都涂上厚厚的湿泥巴,然后用火烧掉要挖去的部分。这样被烧的部分就被烧成一层炭,再用石斧砍,就比较容易了。独木舟就是这样制造成功的。

在中国古籍《易经—系辞》中有“刳木为舟”的记载,说独木舟是伏羲刳木而成的。1958年,江苏武进县出土3条独木舟,据考证是春秋战国时的独木舟,长11米,宽0.9米,深0.4米,现存中国历史博物馆。

后来,随着铁器工具的出现,人们的生产力提高,独木舟发展成了帆船,中国的帆船,据说最早出现在公元200年左右。

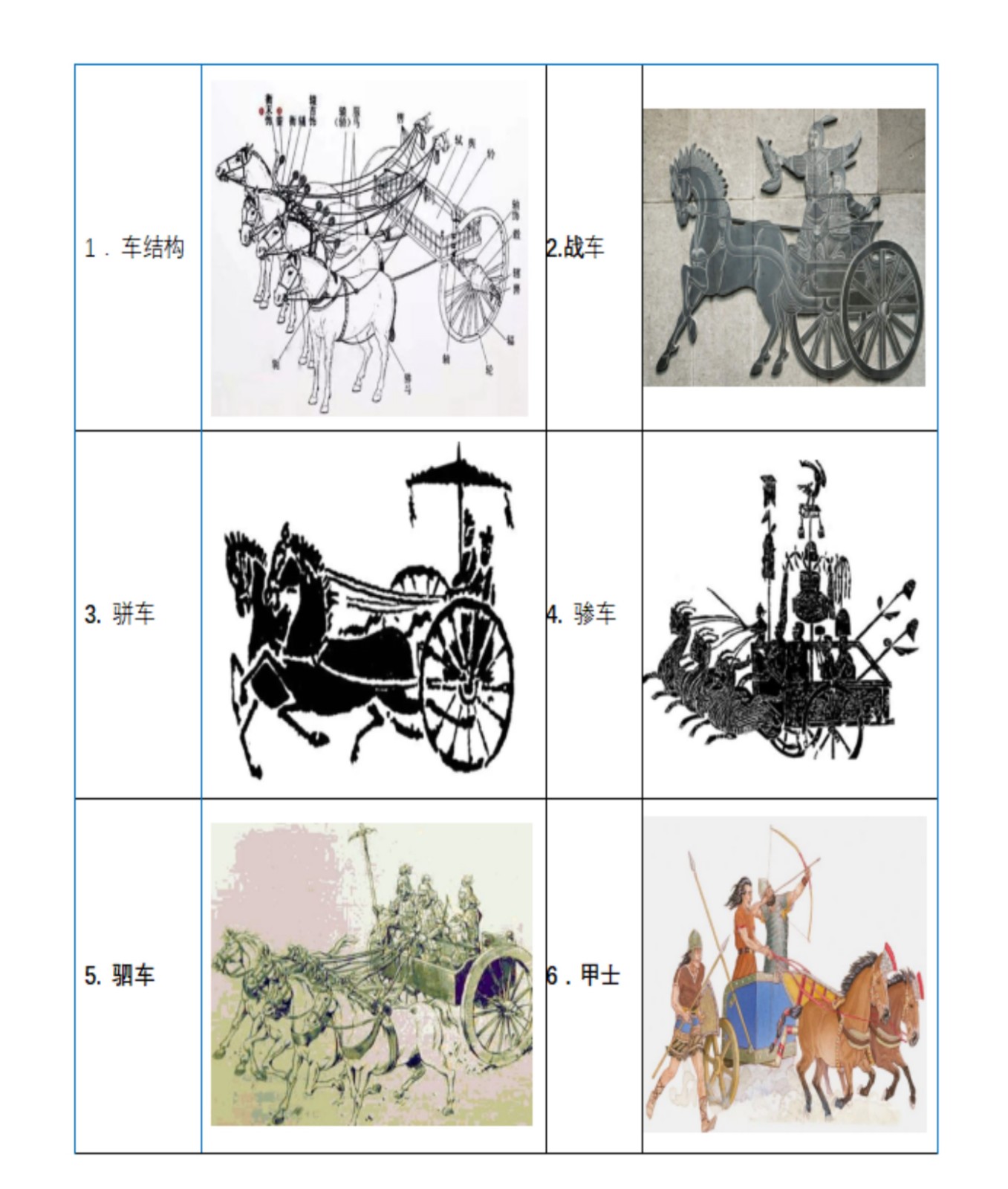

夏朝时期,应该已经出现了车,相传当时有一个叫奚仲的人,就是夏朝的车正。商朝已经确认使用马车了,在商代甲骨文和青铜器铭文中已经出现了“车”字,另外,在殷墟出土了18辆车的残物。不过,从出土的车辆来看,商代的车辆一般是两马驾辕。

西周时期,舟船和马车是重要的交通工具,并且,出现了四马驾辕的车辆。根据驾车的马的数量,把两匹马驾的车叫骈(pian),三匹马驾车叫骖(can),四匹马驾车叫驷(si)。六匹马驾车叫六騑(fei)。周人因为喜欢四匹马驾车,当时还把驷作为计量数字。例如:“齐景公有马千驷”,就是说齐景公有千辆车,马四千匹。四马加一车叫一乘。说某位诸侯有多少乘,就是意味着与其有多少对应的马。例如《诗经》说“元戎十乘”,就是指有十辆车,四十匹马。“

随着车辆的出现,人们发现,在战争中使用车辆,战斗力更强。于是,战车出现了。先秦时期,将战车分为五戎:

其一,戎路,又称旄(mao)车,其标志是在车尾装一根旄牛尾作装饰,一般是主帅乘坐,作为指挥车;

其二,轻车,也称驰车,用以冲锋陷阵;

其三,阙车,用于补充和警戒的后备车;

其四,苹车,苹同屏,车厢围有苇草皮革,用于屏蔽,作战时可以避飞矢流石。

其五,广车,用于防御和列阵,行军时用来筑成临时军营。

战车虽然有五戎,但用途一般归类为三类:

第一类是指挥车;

第二类是驱驰攻击的攻车;

第三类是用于设置障碍和运输的守车。

攻车是夏商周三代主要的车种。

战车上的乘员一般有三名甲士,一名是战车的车长,称甲首,一般站在车厢左侧,所以又称车左,其职责是手拿弓箭,负责射击,同时指挥车上的另外两名甲士进行进攻;另外一名甲士,位置在车厢右边,因此称为“戎右”,其任务是披甲执锐,直接与近身敌人进行厮杀格斗,如果车辆遇到阻碍和故障,他要下去推车;另外一名甲士负责驾车,称“驭手”或“御”,位居车辆中间位置。他的职责是驭马驾车。

指挥车上,一般有主将的旌旗,钲(金-一种铜质乐器)和战鼓,作战时擂鼓进攻,鸣金收兵。