先秦天文数学物理及其他发明创造:

现在我们都知道,一年有365天,又分为四时八节,有春夏秋冬,二十四个节气。这些是谁制定的呢?

据说,黄帝时期有个人叫容成,他经过长时间观察天上的日月运行,发现每天太阳东升西落,月亮昼伏夜出。而且,每15天左右有一次月缺和月圆。365天中,有一天的白天时间最长,有一天的夜晚时间最长。他根据这些规律,编制历书,提供给大家参考,便于春播秋收。因此,我们有三伏天和三九天的说法。冬至一过,就开始数九,等九九八十一天过去,万物复苏,春天就来了。这些规定就是历法,下面我们具体说一下。

一. 历法:

推算年、月、日的长度和它们之间的关系,制订时间顺序的法则叫"历法"。历书是排列年、月、节气等供人们查考的工具书。历书在中国古时称通书或时宪书,由于它是皇帝颁发的,所以又称"皇历"。

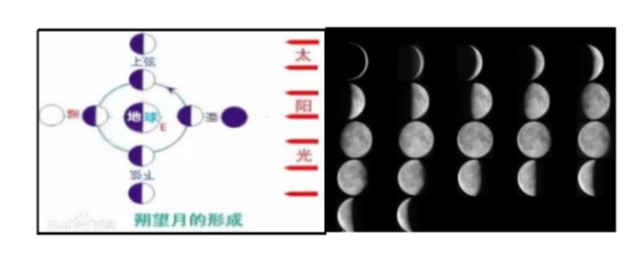

人们根据地球自转,产生昼夜交替的现象形成了"日"的概念;根据月亮绕地球公转,产生朔望,形成"月"的概念,根据地球绕太阳公转产生的四季交替现象而形成了"年"的概念。

朔望:朔是指月球与太阳的地心黄经相同的时刻。这时月球处于太阳与地球之间,望是指月球与太阳的地心黄经相差 180°的时刻。这时地球处于太阳与月球之间。

当月亮轨道上绕行到太阳和地球之间,月亮的阴暗的一面对着地球,这时叫朔,正是农历每月的初一。当月亮绕行至地球的后面,被太阳照亮的半球对着地球,这时叫望,一般在农历每月十五或十六日。

“无月为朔,满月为望”。说明了大自然不变的规律,由无到有,由有到无,生生不息,生生不灭。文言文中朔望意为农历每月的初一和十五。

根据测定,地球绕太阳公转一周的时间约为365.2422太阳日,这叫一个回归年。而从一次新月到接连发生的下一次新月的时间间隔为29.5306太阳日,这叫一个朔望月。以回归年为单位,在一年中安排多少个整数月,在一个月中又安排多少个整数天的方法和怎样选取一年的起算点的方法就叫历法。

历法问题的复杂性全在于回归年和朔望月这两个周期太零碎,它们同"日"之间的关系,不像公里同米之间的关系那样简单;而且,它们彼此之间也不能通约。所以,历法总是顾此失彼,不能同时协调两个周期。由于这两个原因,历法一般地分为三类;太阴历、太阳历和阴阳历。侧重协调朔望和历月关系的叫太阳历,简称阳历;兼顾朔望月和回归年、历月和历年的叫阴阳历。

无论哪一种历法,都有一个协调历日周期和天文周期的关系问题。在原则上,历月应力求等于朔望月,历年应力求等于回归年。但由于朔望月和回归年都不是整日数,所以,历月须有大月和小月之分,历年须有平年和闰年之别。通过大月和小月,平年和闰年的适当搭配和安排,使其平均历月等于朔望月,或平均历年等于回归年。这就是历法的主要内容。

中国有“古六历”这一说法。古六历是指黄帝历、颛顼历、夏历、殷历、周历和鲁历。《尚书大传》曰:“夏以孟春月为正,殷以季冬月为正,周以仲冬月为正。”说明夏、商、周三历的主要区别,在岁首的不同,又叫“三正”。在汉代实行太初历以后,历法才基本固定下来。

一般认为,夏历是我国最早的历法,当时已经依据北斗星斗柄所指的方位来确定月份。将一年分为十二个月。其中,后人整理的《夏小正》一书,就是我国最早的历法的证据。

《夏小正》由“经”和“传”两部分组成,全文共四百多字。它的内容是按一年十二个月,分别记载每月的物候、气象、星象和有关重大政事,特别是生产方面的大事。书中反映当时的农业生产的内容包括谷物、纤维植物、染料、园艺作物的种植,蚕桑,畜牧和采集、渔猎;蚕桑和养马颇受重视;马的阉割,染料中的蓝色和园艺作物的芸、桃、杏等的栽培,均为首次见于记载。《夏小正》中,大多数是二字、三字或四字为一完整句子。其指时标志,以动植物变化为主,用以指时的标准星象都是一些比较容易看到的亮星,如辰参、织女等。

《夏小正》缺少十一月、十二月和二月的星象记载。还没有出现四季和节气的概念。《夏小正》记载的生产事项,包括农耕、渔猎、采集、蚕桑、畜牧等,但没有提到“百工之事”,说明当时中原地区社会分工中还没有“百工”,这些也反映出《夏小正》历法的完善程度。

商朝的历法称《殷历》,已经比较完善,在甲骨文中,记载有日食、月食的现象,这是世界上最早有关日食、月食现象的记录。在这一时期,六十干支记日已开始使用,商朝以10日为一旬,每旬的最后一日,要进行卜旬。在商朝的历法中,以月亮盈亏一次为一月,月份有大小之分,商朝以12个月为一年,并且出现了闰月。

岁星纪年:

春秋战国时期,流行岁星纪年法,那时候的人们,认识到木星约十二年运行一周天。人们把周天分为十二分,称为十二次,木星每年行经一次,就用木星所在星次来纪年。因此,木星被称为岁星,这种纪年法被称为岁星纪年法。此法的起源年代还不清楚,但在春秋、战国之交很盛行。因为当时诸侯割据,各国都用本国年号纪年,岁星纪年可以避免混乱和便于人民交往。《左传》、《国语》中所载“岁在星纪”、“岁在析木”等大量记录,就是用的岁星纪年法。

岁星纪年法有缺陷,人们又使用干支纪年法,在东汉时期比较流行。干支就是天干地支。

天干地支:

天干地支,用于表示时空和宇宙万物变化的文字方式,天干是10个字,分别是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸,地支12个字:子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。天干表示时间,地支表示空间。天地就是时空,宇宙的一切变化都离不开时空。

天干地支每个字的含义:

天干地支是另外一本名著《易经》和八卦的基础。

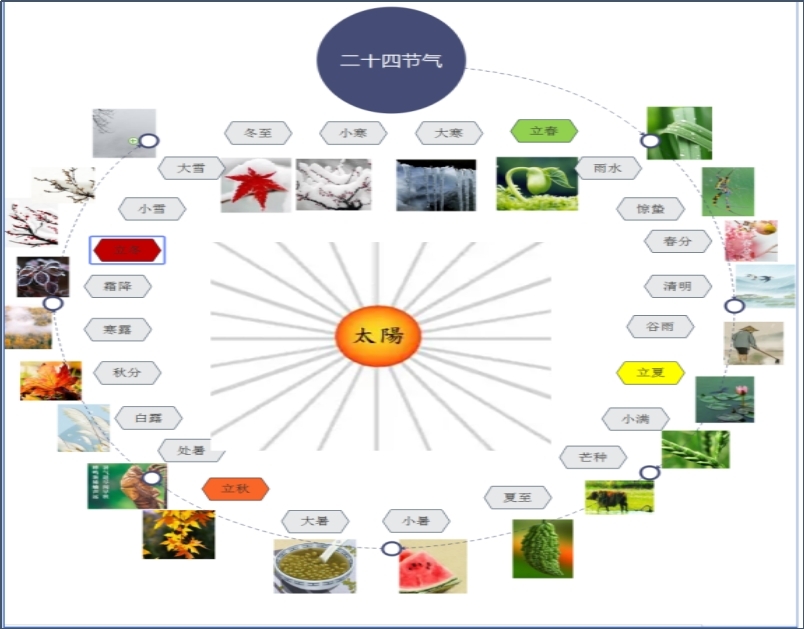

二十四节气:

二十四节气,是历法中表示自然节律变化的特定节令。是古人根据太阳在黄道上的位置(黄经)变化和地面气候演变次序,将一年分四季,春夏秋冬各三个月,每月两个节气,每个节气均有其独特的含义。廿四节气准确的反映了自然节律变化,在人们日常生活中发挥了极为重要的作用。它不仅是指导农耕生产的时节体系,更是包含有丰富民俗事象的民俗系统。

二十四节气从立春开始,大寒结束。分别为立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。

在天文方面,商朝国君的祖先契在尧舜时期就是出名了天文学家,为了观察天体,他专门修建了一个天文台,叫做“阙伯台”,他在“阙伯台”上观察星辰变化,并做好记录。以此为依据,测定一年的自然变化和年成的好坏。

战国时,杰出的天文学家齐人甘德著有《天文星占》,魏人石申著有《天文》。他们发现五大行星中的荧惑(火星)和金星(太白)有逆行现象,测定金星和木星的会合周期长度,并定火星的值星周期为一点九年,木星为十二年,与现代科学测定极为相近。

石申对二十八宿距度和其它一些恒星什宿度的测量,是早期恒星定量观测的重大成果。后人将两人的著作合称《甘石星经》。

二十八宿,是黄道附近二十八组星象的总称。古人选择黄道赤道附近的二十八个组星象作为坐标,以此作为观测天象参照物。因为它们环列在日、月、五星的四方,很像日、月、五星栖宿的场所,所以称作“宿”。二十八宿分为东南西北四方各分为七宿,即为“四象”:东方苍龙,南方朱雀,西方白虎,北方玄武。二十八宿是中国古代天文学家的重要创作。

二.先秦时期的医药

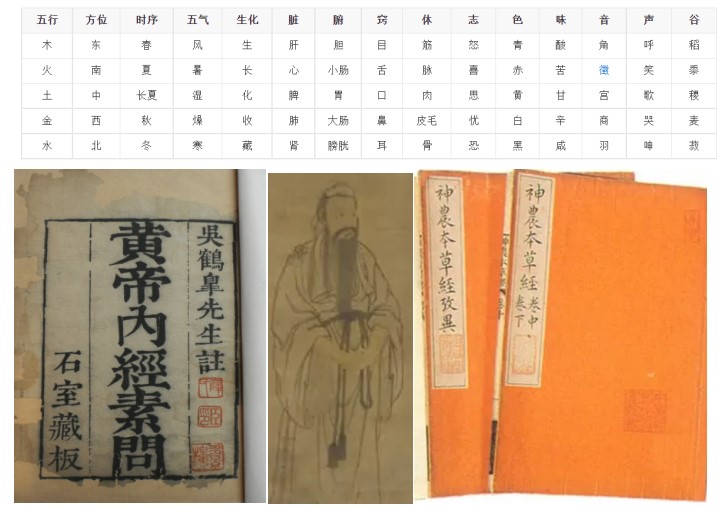

在上古社会,我们的祖先风餐露宿,吃的是生食,感染细菌拉肚子是常事,当时的首领神农氏尝百草,发明了医药,并且编著了《神农本草经》,是已知最早的中药学著作。

《通鉴外记》有“民有疾病,未知药石,炎帝始味草木之滋,尝一日而遇七十毒,神而化之,遂作方书,以疗民疾,而医道立矣”;晋·干宝《搜神记》有:“神农以赭鞭鞭百草,尽知其平毒寒温之性臭味所主”;

到轩辕黄帝的时候,据说有一天,黄帝带着一帮大臣,到小崆峒山(岐山)寻仙访道,见到当地的长者鹤发童颜,健步如飞,而年轻人则肌洁容美、俊逸潇洒,询问才知,这都是当地神医岐伯的功劳。黄帝一听,就想见见岐伯这个人,于是派人找到岐伯,黄帝询问他有关医药养生方面的问题,岐伯都一一作答。黄帝听了很满意,就恭请岐伯加入自己麾下,并且拜岐伯为师,命令岐伯尝百草,总结经验,后来,黄帝编著了《黄帝内经》,是中国最早的医学典籍。《黄帝内经》奠定了人体生理、病理、诊断以及治疗的认识基础,是中国影响极大的一部医学著作,被称为医之始祖。

《黄帝内经》以五行为框架,以人体为主要研究对象,形成医学家所特有的天人合一的思想体系。

帝使岐伯尝味草木,典治医病

不过,《神农本草经》和《黄帝内经》据说都是西汉时期的人整理前人资料编著的,并非神农氏和黄帝亲自编著。

春秋战国时期,一些精巧的医疗技术被发明并在临床得到应用。《灵枢.四时汽》记载了中国医学史上最早的腹腔穿刺术,出土的帛书《五十二病方》收载医方283个。

神医扁鹊就是这一时期的代表,扁鹊首先在虢国行医,正巧遇上虢国国君的太子猝死。他认为太子只不过是患了热气病,知道太子是仍然活着。他救了虢国太子,自此他起死回生的医术就不胫而走。

他后来到了蔡国,遇上了蔡桓公,蔡桓公认为扁鹊的赫赫有名只不过纯粹是神化夸张,于是对于他十分傲慢无礼。扁鹊一见到蔡桓公,就对他说他有一个小病,只要立刻服药就可以治好,蔡桓公认为他只不过在吓唬他,故此没有理会。当扁鹊第二次建议要为他治病时,蔡桓公也置之不理。当第三次扁鹊见到蔡桓公时,蔡桓公发觉自己的身体果然像扁鹊所说一样,病徵散发出面,极为严重,他这才向扁鹊请教,可是扁鹊说由于蔡桓公对于他的劝告置之不理,现已经没能救了。过了不久,蔡桓公果然死了。于是,蔡桓公讳疾忌医的故事成为了成语。相传《难经》为扁鹊所著。

春秋战国时期,秦国的医院缓是一个名医。成语“病入膏肓”就是对医缓超高的医术的证明。

据说,春秋时期,晋景公是晋国的君主。当时,因赵盾的儿媳赵庄姬诬告,晋景公杀了赵盾的异母兄弟赵同和赵括(非纸上谈兵的赵国的赵括)。

随后,晋景公做了一个恶梦,梦见一个恶鬼来到王宫,头上披着长长的头发,一直拖到地上,一边拍打着胸膛,一边对着他又跳又嚷:“你杀了我的孙子,这是不义的行为!天帝就要为我伸冤了!”。紧接着,那鬼打破了大门,冲进了景公的卧室。晋景公吓得逃到另一间屋里,那个鬼紧追不舍,又破门而入。后来有人说,这是赵同爷爷的鬼魂。

晋景公吓醒之后,便把“桑田巫”(桑田的巫师)召来占卜,巫师说出的情况与他梦中所见完全相符。景公便问道:“那结果会怎么样呢?”巫师说:“你吃不成新收的庄稼了”。晋景公一听,病情很快加重,于是派人去秦国求医。秦国的国君便派当时有名的神医医缓来给他治病。

在医缓到达晋国之前,晋景公又做了一个梦,梦见自己的病显现为两个小孩。其中一个说道:“医缓他可是个良医啊,我怕他会伤害我们,怎样才能逃脱呢?”另一个说:“只要我们躲到‘肓’的上面、‘膏’的下面,他能把我们怎么样?”

医缓到了晋国,为景公望闻问切后,便对他说:“你这病是不能治了。在‘肓’的上面、‘膏’的下面,那里是不能用攻伐方法的,而且药力也不能深入到那样的地方去。实在是治不了啦”。晋景公说:“你真是良医啊!”于是赠送他丰厚的礼物,把他送回秦国去了。

到了六月间的丙午日,晋景公想吃新麦,便让管理田产的官吏献上麦来,让御厨做了面食。又把桑田巫召来,让他看过了自己的面食之后,就把他杀了。但是,就在晋景公打算吃面食的时候,突然觉得肚子发胀。于是他就去上厕所,结果掉到粪池里淹死了,最终还是应验了桑田巫为他卜定的命运结局。

据说,有一个宦官当天早晨梦见背着晋景公升天,到了下午,他(果真)背着景公出厕所,于是就把他作了殉葬人。

这就是成语“病入膏肓”的来源。从这个故事可以看出,当时的神医的医术的确很高了。

这个故事的原文:

《左传·成公十年》:“公( 晋侯 )疾病,求医於秦。秦伯使医缓为之。未至,公梦疾为二竖子,曰:‘彼,良医也。惧伤我,焉逃之?’其一曰:‘居肓之上,膏之下,若我何?’医至,曰:‘疾不可为也。在肓之上,膏之下,攻之不可,达之不及,药不至焉,不可为也。’公曰:‘良医也。’厚为之礼而归之。”

除了医缓是神医,秦国还有一个神医叫医和,曾经给晋平公治病,认为晋平公的病因是亲近女色、病如蛊症。既不是鬼神作怪,也不是饮食失调,而是因为迷惑于女色而丧志,活不过10年,后来果然印证。

中国有中医四圣的说法,包括岐黄,扁鹊,华佗,张机(张仲景)。岐黄就是岐伯和黄帝,华佗和张机都是东汉人。

中国传统医学四大经典著作:《神农本草经》、《黄帝内经》、《难经》和《伤寒杂病论》。《伤寒杂病论》是东汉时期张仲景所著。

三.先秦时期的数学物理及化学

我们的祖先,在远古时期就已经逐渐认识了数与形的概念。在出土的新石器时期的陶器上,可以看到圆形或其他规则形状的几何图案。在先秦典籍中,有“隶首作数”、“结绳记事”、“刻木记事”的记载,说明人们从辨别事物的多寡中逐渐认识了数,并创造了记数的符号。在发现的殷商甲骨文中,已有13个记数单字,最小的是“一”,最大的数是“三万”,一、十、百、千、万,各有专名。

在古代传说中,伏羲创造了画圆的“规”、画方的“矩”,没有规矩,不成方圆。这就是规矩的来历。也传说是黄帝臣子倕[chui垂]是“规矩”和“准绳”的创始人。不管发明人是谁,说明在上古时期已经有了“规矩”。

据《史记》记载:在大禹治水时,禹便“左准绳”(左手拿着准绳),“右规矩”(右手拿着规矩)。因此,我们可以说,“规”、“矩”、“准”、“绳”是我们祖先最早使用的数学工具。人们丈量土地面积,测算山高谷深,计算产量多少,粟米交换,制定历法,都需要数学知识。

春秋时期,随着铁器的出现,生产力的提高,中国开始了由奴隶制向封建制的过渡。新的生产关系促进了科学技术的发展与进步。此时王权衰微,畴人四散,私学开始出现。最晚在春秋末年人们已经掌握了完备的十进位置值制记数法,普遍使用了算筹这种先进的计算工具。人们已谙熟九九乘法表、整数四则运算,并使用了分数。

战国时期,各诸侯国相继完成了向封建制度的过渡。思想界、学术界诸子林立,百家争鸣,异常活跃,为数学和科学技术的发展创造了良好的条件。尽管没有一部先秦的数学著作留传到后世,但是,人们通过田地及国土面积的测量,粟米的交换,收获及战利品的分配,城池的修建,水利工程的设计,赋税的合理负担,产量的计算,以及测高望远等生产生活实践,积累了大量的数学知识。据东汉初郑众记载,当时的数学知识分成了方田、粟米、差分、少广、商功、均输、方程、赢不足、旁要九个部分,称为“九数”。九数确立了《九章算术》的基本框架。

战国时的《墨经》中,有许多几何命题,如两条并行线之间等距、三点共一直线,同圆的半径相等、矩形四角皆为直角等。发明了计算工具算筹,用十根小棍摆成不同的形状来表示数字,进行计算,大大加快了计算的速度,此外,光学八条也是墨经的重要成就。《考工记》中有分数的简单运算法和特殊角度的概念与名称。

《周髀(bi)算经》的成书可能在西汉初年,但是记载的是商高和周公的问答。商高我们不熟悉,周公却是知道的,他是周文王的儿子,周武王的弟弟,《周礼》的制定者,周公在制定《周礼》时,规定了六艺之一就是数学。因此,这部书可以推定到是西周初年的数学成就,是先秦测量学的经验总结,其中使用了相当繁复的分数算法和开平方法,并且首先提出了勾股定理。

先秦时期,物理知识已经有所发展,其中,《墨经》中就提到了力学的相关知识。认为力是人体所具有的使运动发生转移和变化的手段,指出杠杆平衡与两端的重量和力臂的长短都有关系,发现船的形体大小与其在水中下沉深浅有一定的均衡关系,是关于浮力原理的朴素表述。

在先秦时期的手工艺专著《考工记》中,也反映了很多物理知识,只是该书已经失传。

至于先秦时期的化学,在上古时期,古人就发明了酿酒的方法,其中就包含了丰富的物理化学反应。