先秦时期水利技术:

水是农业的基础和命脉,也是人类生存和发展的重要源泉。在以农业为主导经济的中国传统社会中,水利对社会的政治生态和自然生态环境的影响极大。水利之所以重要,不仅因为它是社会生产力的一个基本方面,而且也是农业发展水平和抵御自然灾害能力的一个主要标尺

早在新石器时代,中国先民就已开始治理水害、开发水利。大禹治水,就是治理水害的典型案例。

在水利技术开放方面,早期的祖先,灌溉方法是依靠人力提水,原始的汲水工具是瓮缶罐之类的陶制容器,这在考古发掘的远古文物中屡见不鲜。当农业有所发展、种植面积扩大以后,仅靠人工汲水,已经不能满足生产发展的需要,于是,开沟引水灌田相应而生。井田制中的沟洫(xu),其中“洫”就是田间水道的意思。沟洫的功能就是引水灌田以及排水。

殷商时期,特别是到周代,沟洫这种较原始的灌溉系统有了一定的发展。《诗经·大雅·公刘》叙述周之先人如何择地而居、发展农田灌溉的情况,其云:“笃公刘,既溥既长,既景乃岗,相其阴阳,观其流泉,其军三单,度其隰原,彻田为粮。”“观其流泉”就是指给水和引水灌溉,说明周之先人对水利重要性有了较充分的认识。周人开始利用拦水坝来进行自流灌溉,“滮池北流,浸彼稻田”。

西周时,中国已有了灌溉沟洫和排水渠道以及蓄水塘堰,形成了灌、排、蓄相结合的排灌系统。

春秋战国时期,秦国修建了著名的都江堰和郑国渠等一批大型水利工程,促进了中原、川西农业的发展。

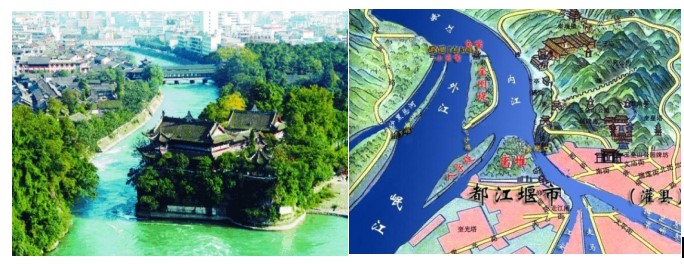

都江堰位于四川省成都市都江堰市,坐落在成都平原西部的岷江上,是战国时期秦国国君秦昭王末年(约公元前256年~前251年)期间,是蜀郡太守李冰父子在前人鳖灵开凿的基础上组织修建的大型水利工程,由分水鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口等部分组成,两千多年来一直发挥着防洪灌溉的作用,使成都平原成为水旱从人、沃野千里的"天府之国",至今灌区已达30余县市、面积近千万亩,是全世界迄今为止,年代最久、唯一留存、仍在一直使用、以无坝引水为特征的宏大水利工程,凝聚着中国古代劳动人民勤劳、勇敢、智慧的结晶。

岷江发源于岷山山脉,从成都平原西侧向南流去,悬浮在成都平原的上方,是一条悬河,而且悬得十分厉害。成都平原的整个地势从岷江出山口玉垒山,向东南倾斜,坡度很大,都江堰距成都50km,而落差竟达273m。在古代,每当岷江洪水泛滥,成都平原就是一片汪洋;一遇旱灾,又是赤地千里,颗粒无收。岷江水患长期祸及西川,鲸吞良田,侵扰民生,成为古蜀国生存发展的一大障碍。著名诗人李白在《蜀道难》这篇著名的诗歌中“蚕丛及鱼凫,开国何茫然”、“人或成鱼鳖”的感叹和惨状,就是那个时代的真实写照。

李冰父子修建都江堰后,彻底改变了岷江的水灾问题,并且将江水合理利用,灌溉农田,促进了成都平原的繁荣。

郑国渠是秦国时期在关中修建的大型水利工程,位于陕西省泾阳县西北泾河北岸。它西引泾水东注洛水,长达 300 余里。

据说,在秦王政十年(公元前237年)时,韩国的桓惠王担心被强大的秦国吞并,为了诱使秦国把人力物力消耗在水利建设上,无力进行东伐,便派水工郑国到秦国进行献策,建议秦国修建大型水利设施,以便达到“疲秦”之计。没想到,秦王政听了水工郑国的建议,非常感兴趣,一点没有怀疑上当受骗,令水工郑国负责开凿灌溉水渠。历时十余年才建成。渠长三百多里,灌田四万余顷。从此,干旱的关中成为沃野,秦国的粮食产量大增,国家更加富强,为秦国统一天下奠定了物资基础,韩国最终被秦国灭亡,这个结果,可能时韩桓惠王万万没想到的。

关于这段故事,《史记·河渠书》记载:“而韩闻秦之好兴事,欲罢之,毋令东伐,乃使水工郑国闲说秦 ,令凿泾水自中山西邸瓠口为渠,并北山东注洛三百馀里,欲以溉田……渠就,用注填阏之水,溉泽卤之地四万馀顷,收皆亩一钟(一钟,相当于100公斤)。於是关中为沃野,无凶年,秦以富彊,卒并诸侯,因命曰郑国渠 。”