先秦时期陶瓷及玉器雕刻工艺

一.陶瓷工艺的发展

今天,在我们生活中大量使用陶瓷制品,吃饭的碗,喝水的杯子,养花的花盆,装饰用的花瓶,地板所用的瓷砖。。。。。。这一切,都用到陶瓷。

原始社会时期的制陶工艺:

据说,第一个发明制陶的人,叫宁封子,是黄帝管制陶器的官员(陶正)。

传说黄帝时期,人们虽已懂得用火烧熟食物吃,但却没有锅、盆、碗、罐等,只能把猎获的食物用明火烧熟后双手抓着吃。口渴了,就到河边爬下用双手掬水喝。这对老年人和小孩特别不方便。

当时,一名叫宁封子的人去河里捕回几条鱼,放在火堆上做烤鱼。却一不小心,全烧焦了。宁封子心想,如果将鱼用泥封住,是不是就不会烤焦呢?于是,他又去捉了几条鱼,用泥封住,放进火堆里做烤鱼。

就在这时,黄帝派宁封子出外办事,他等不及吃鱼,匆匆离开,没想到一去就是三天。等他回来时,发现火熄灭了,他从灰堆里扒出他的烤鱼,发现鱼也烤没了,只剩下一个坚硬的泥壳,能看不能吃,用手一敲,还发出当当响声。

嘿嘿,这东西能做什么呢?也许可以用来盛水吧。宁封子把泥壳拿到河边,盛满水后,发现装进泥壳里的水点滴不漏。

他想,假若把泥封在其它东西上,用火烧后,会是什么样子呢?他看到河滩上有些被砍过的树墩,灵机一动,就把河边的泥沙用手刨出来,糊在一个树墩上,然后架起大火一连烧了三天四夜。

等火熄后,他刨开火灰一看,眼前已不是泥湖的半截树墩了,而是一个土红色的硬泥筒。宁封子用兽皮袋把河里的水灌进硬泥筒里,直到灌满为止,也没有发现有漏水现象。

宁封子高兴得忘记了一切,想把硬泥筒连水一起抱回去向大家报喜。谁知用力过猛却把泥筒弄破了。水流得满地都是。宁封子并不气馁。他坐在地上一直在想,泥土经过火烧,能变成硬壳,既能装水,又能盛食物,为什么不多烧一些呢?可是,到底怎么烧制,他还是心中无数。

他把两次试烧的情况和自己的想法向黄帝作了汇报,又把打碎的泥壳请黄帝看。黄帝看后非常高兴,认为这项发明太有用了,于是就任命宁封子为桥国的“陶正”(官员)。不知又经过多少次的实验和失败,宁封子终于取得了成功,中华民族的第一批陶器终于烧制成功了。

陶器的出现,解决了人类日常生活中的一大困难。考古工作者多年来从西安半坡、河南的仰韶、山东的龙山等地发现的大量彩陶如尖底瓶、陶罐、陶碗、陶盆等,都充分证明制陶在我国已有几千年的悠久历史。而制陶 最早的发明者-宁封子,传说在一次烧陶时,不慎失足掉进炉里,不幸被烧死了。人们为了纪念宁封子,把他称为“仙人”。

当然,关于最早的陶瓷发明者,另一种说法是颛顼曾孙陆终长子昆吾。

考古发掘的仰韶文化时期彩陶,证明公元前5000年以前,我们的祖先已经能生存精美的彩陶,作为日常生活用品了。

1928年,在山东章丘考古发现的龙山文化遗址中,出土了黑陶和灰陶,经碳14测定,年代在公元前2000年以前。龙山文化发现的黑陶中,著名的蛋壳陶杯,最薄处仅0.3毫米,代表了当时制陶业的最高水平。蛋壳陶杯器形分为三部分,上面是一个敞口侈沿深腹的小杯;中间是透雕中空的柄腹;下面是覆盆状底座,由一根细长管连成统一的整体。杯壁厚度均匀,薄如蛋壳,质地细腻坚硬。该器形仅见于少数大中型墓葬,极可能是一种显示尊贵身份的礼器。

彩陶,黑陶和灰陶等的出现,说明在原始社会时期,制陶业已经有多种工艺形式存在。

夏朝时期的制陶工艺:

夏代陶器以泥质灰陶、夹砂陶较多,黑陶(包括黑衣灰陶)和棕陶次之,红陶已极少见。还有少量白陶器。主要器形有:作炊器的鼎、罐、甑,作饮器的觚,作食器的豆、簋、钵、三足盘,作盛器用的盆、瓮、缸等等。陶器上的纹饰主要是篮纹、方格纹、绳纹,还有一些素面磨光或在磨光陶器表面拍印的回纹、叶麦纹、涡漩纹、云雷纹、圆圈纹等。夏代陶器盛行在器表加饰数周附加堆纹、划纹、弦纹。陶器造型方面的特征是:折沿平底、三底足、圈足为主。

夏代陶器在烧成工艺上有些进步,出现了能产生更高温度的馒头窑:窑室呈圆形弧壁,并向上逐渐收敛,封顶隆起形似馒头,所以称馒头窑。馒头窑可以提高陶器的烧成温度(火候),陶器的质量得以提高。

商朝时期的制陶工艺:

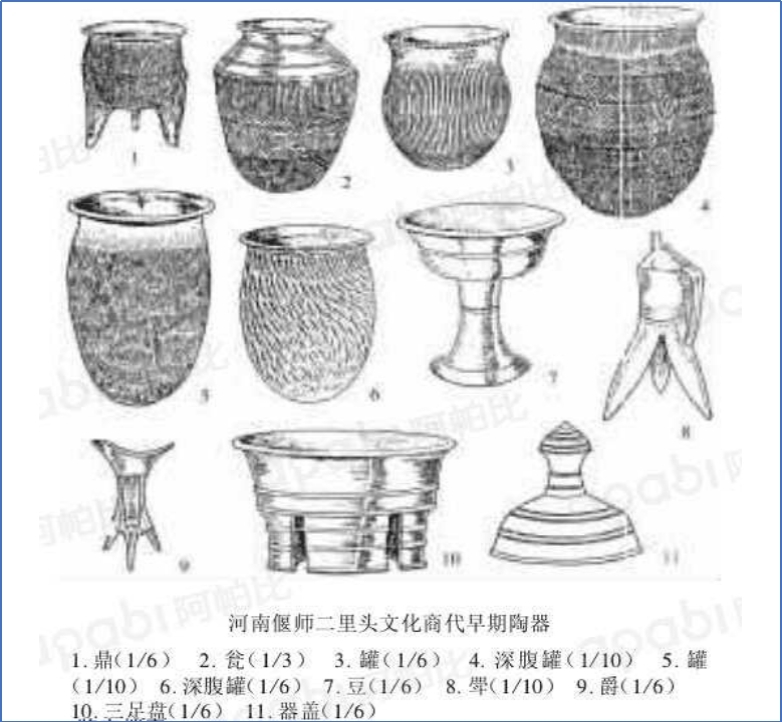

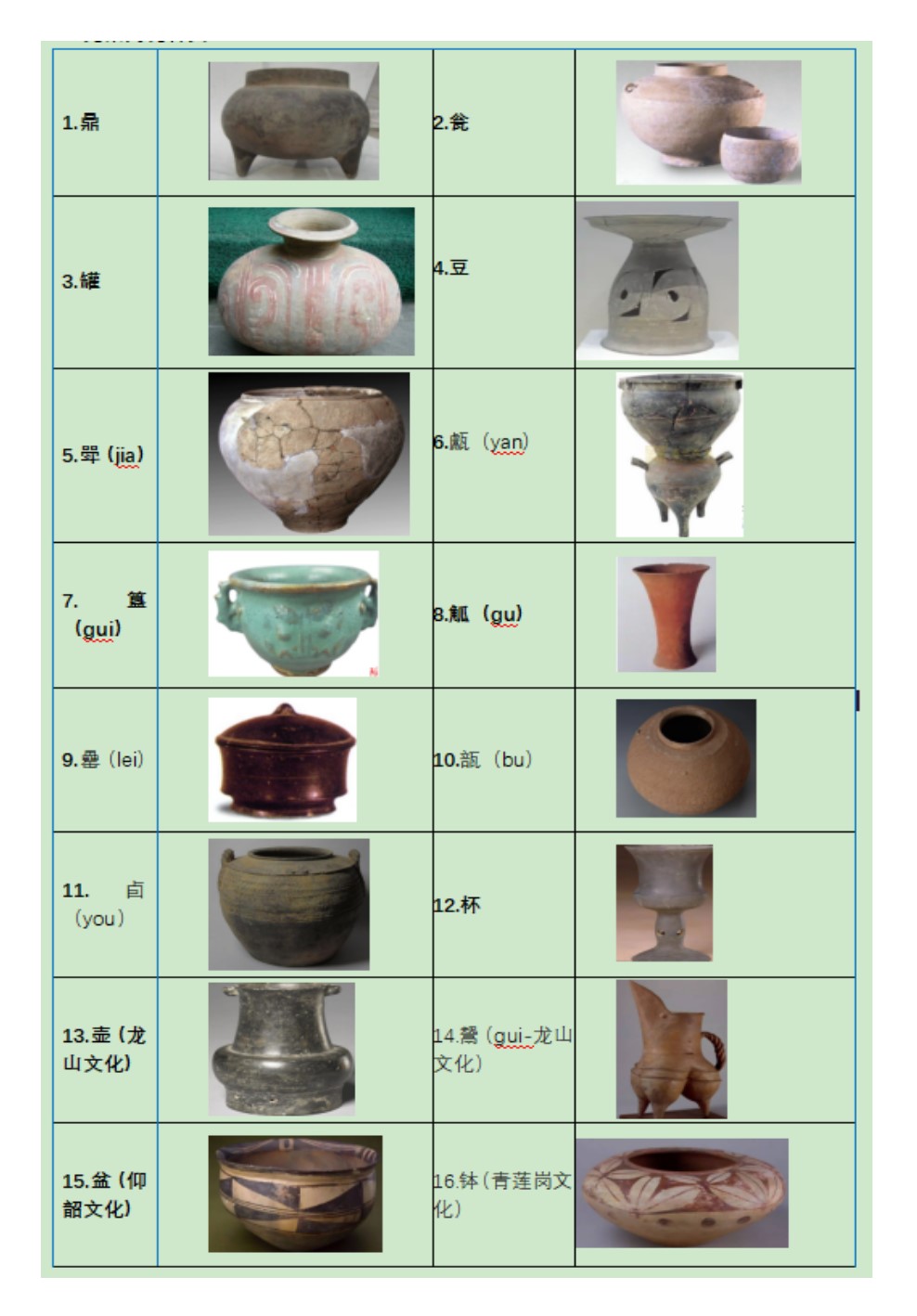

商朝时期,陶瓷工业主要以泥陶灰陶等为主,陶瓷器型包括鼎(din)、瓮、罐、深腹罐、豆、斝(jia)、甗(yan)、大口尊、簋(gui)、盆、觚(gu)、罍(lei)、卣(you)、瓿(bu)、爵和三足盘等。

商代早期的陶器:以泥质灰陶为主,夹砂灰陶较夏代为多,有少量红陶、棕陶和白陶,而黑陶、黑衣陶已很少见。主要器形有:炊器类的鼎、罐、甑、鬲。鬲逐代替鼎而成重要炊器。饮器类的觚、爵,食器类的豆、簋、三足盘,盛器类的瓮、盆、大口尊缸等等。大口尊、圈足盘、簋是新出现器形。这时期陶器纹饰以印痕较深的绳纹为主,约占五分之四强。另有少量磨光素面,及磨光面上拍印的云雷纹、双钩纹、圆圈纹,附加堆纹的运用已较前大为减少。

商代中期的陶器:以泥质灰陶和夹砂灰陶最多,另有一些夹砂粗红陶、泥质黑皮陶、泥质红陶,白陶的数量占陶器总量的比例仍很小,但较商代早期有所增加。器形主要有:作炊器的鬲、罐、甑,作饮器的爵、觚、杯,作食器用的簋、豆、钵、鼎、作盛器的盆、瓮、大口尊、罐、壶,等等。在造型上,商代中期陶器口部折沿基本不见,多为卷沿,底部主要是圜底和袋状足,圈足器增多,平底器大为减少。商代中期陶器的纹饰,绳纹所占比重更大。在制作精细的簋、豆、盆、罐、壶、瓮的腹部、肩部、圈足上,常有由图案纹饰组成的带条,主要纹饰有:饕餮纹、夔纹、方格纹、人字纹、花瓣纹、云雷纹、涡漩纹、曲折纹、连环纹、乳钉纹、蝌蚪纹、圆圈纹、火焰纹等。其中以饕餮纹组成的带条最多,一般是三组饕餮纹构成一个条带。饕餮纹在陶器上大量拍印,仅在商代中期最为盛行,到商代后期就很少见到了。

商代中期开始了由陶到瓷的过渡,诞生了我国最早的瓷器--原始青釉瓷器。

商代晚期的陶器,仍以泥质灰陶和夹砂灰陶为最多,另有少量的泥质红陶。特别值得注意的是,商代晚期白陶得到了高度发展,成为当时占陶器中比例不大却十分名贵、重要的一个陶器品种。商代晚期陶器的器形,作炊器的鬲、罐、甑,作饮器的爵、觚、杯,作食器用的簋、豆、钵、鼎、作盛器的盆、瓮、大口尊、罐、壶等等。纹饰仍以绳纹为主,另有一些刻划纹、凹线纹、弦纹、附加堆纹、镂孔等等。商代中期盛行的饕餮纹、云雷纹、方格纹等带条状精美图案纹饰,晚期陶器上已很少见到,这一点是区分商代中期与晚期陶器的参考之一。在造型上,商代晚期陶器中的平底器,圈足器较前一时期明显增多,袋状足也不少。

另外,商代早期出现了建筑用陶水管,作为宫殿群排水管用。

河南偃师二里头文化商代早期陶器:

先秦陶瓷种类:

西周时期的制陶工艺:

西周陶器,仍以泥质灰陶和夹砂灰陶为主,也有夹砂红陶和泥质红陶。泥质黑陶在西周初期还有发现,到西周后期已经不见。

常见的西周炊器主要有鬲、甗、甑;食器有簋、豆;盛器有罍、罐、瓮、盆、盂等。器物的特征是,鬲裆和鬲足部分明显由高变低,到西周后期足尖部分消失,呈肥胖的矮袋状足。西周的陶豆早期多矮圈足,并有一些圈足带十字镂孔。西周后期则多为高柄喇叭形足。

陶盂是西周后期出现的新器形,多为敞口折沿,折腹平底。西周时期爵、斝、觚、壶等陶质炊器,很少发现。陶器上的纹饰基本上都是纹理较粗的绳纹,并有一些划纹、蓖纹、弦纹。簋和罍的器表,除下印纹硬陶起源于商代,西周是硬陶发展的鼎盛时期。印纹硬陶的胎质比一般陶器细腻、坚硬,烧成温度也比一般陶器高,而且器表又拍印以几何形图案为主的纹饰,故称为印纹硬陶。印纹硬陶器表里呈紫褐色、红褐色、灰褐色和黄褐色。印纹硬陶的制法基本上采用泥条盘筑法成型。

西周印纹陶多出现于长江中下游、浙江一带,中原地区出土较少。常见器形有硬陶瓮、陶罍、陶瓿等,洛阳西周墓发现有硬陶罐,其中瓮、罍腹部丰满,形体高大,有的高达99厘米,肩腹部拍印云雷纹、方格纹、回纹、曲折纹、波浪纹等。

西周早期出现了建筑用的陶瓦。

东周制陶技术:

春秋陶器以泥质陶为主,夹砂灰陶次之,另有少量夹砂红陶和夹砂棕陶。常见器形,作炊器的主要是鬲、釜、甑,作食器的主要有豆、盂、盘,作盛器主要有瓮、盆、罐。此外,大约从商代晚期开始出现的专用于随葬的陶明器,春秋时期有较大的发展,有仿青铜礼器的鼎、 盘,也有仿日用器的鬲、罐、豆、盂等等,陶器的造型以平底器和三足器为主,有少量圈足器。春秋陶器纹饰更为简单,主要是粗绳纹、瓦旋纹。可以看出,春秋时期陶器不仅品种减少,而且纹饰单调,大约是因为当时的陶器手工业的主要力量,用于生产和发展更为先进适用的原始瓷上去了。

春秋时期出现了建筑用的陶砖。陶水管、板瓦、筒瓦、瓦当大量使用。

二.玉器工艺的发展:

玉乃石之美者,色阳性润质纯为上品。“玉”字始于中国最古的文字,商代甲骨文和钟鼎文中。汉字曾造出从玉的字近500个,而用玉组词更是无计其数,汉字中的珍宝等都与玉有关,后世流传的“宝”字,是“玉”和“家”的合字,这是以“玉”被私有而显示出它的不可替代的价值。“玉”字在古人心目中是一个美好、高尚的字眼,在古代诗文中,常用玉来比喻和形容一切美好的人或事物。如:以玉喻人的词有玉容、玉面、玉女、亭亭玉立等;以玉喻物的词有玉膳、玉食、玉泉等;以玉组成的成语有金玉良缘、金科玉律、珠圆玉润、抛砖引玉等,有关玉的民间传说和故事如《和氏之壁》、《鸿门宴》、《弄玉吹箫》、《女祸补天》等

原始社会时期的玉器工艺:

我们的祖先,选择美石磨制玉器。玉器从旧石器时代至今已有5000多年的历史。考古资料证明,新石器时代早期已有玉器。在浙江河姆渡新石器时代文化遗址中,发现有少量玉珠、玉管和玉玦等。

夏朝的玉器工艺:

河南偃师二里头文化遗址出土的玉器,证明夏朝的玉器工艺已经有较大发展。玉器材质,主要有白玉、青玉(含河南独山玉)、绿松石等、玉器工艺一般较规整,表面光滑。阴线纹的刻法上,按照一些现代琢玉技师的看法、当时已经使用防轮式工具、根据线纹形式的不同需要、用四轮(后世称为“勾防”)在玉器表面刻划出条条细阴线,此法通称为“勾”法。如在阴缆沟槽的一个立面、再用陀轮将它向外稍加拓展、形成较充的斜坡面,叫做“彻法”、二者台之即“一彻法”、勾彻法工艺的实施,使两手平行阴线线形产生了差异,而具有层次感与活跃感。它较之新石器时代玉器的阴线纹,有了很大的形式美的进步,并为后世出千年玉器明线效的工艺技法奠定了基础。

夏代的礼仪玉器中,兵器形玉器占了重要地位。二里头所出玉戈、玉钱和玉刀,都是作为“兵社”形式出现的,它们象征三辆君玉的军权及其在战事中的胜利与凯旋。

商朝的玉器工艺:

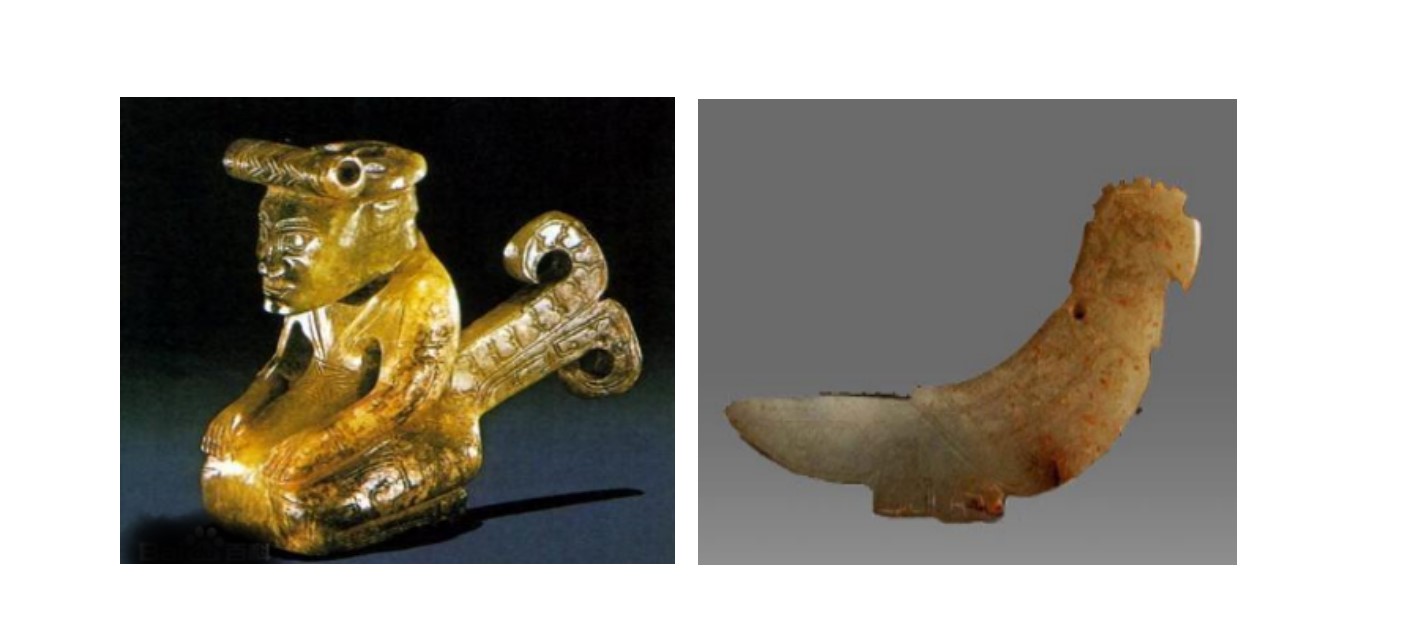

从殷墟出土玉器种类很多,据不同形制和用途可大致分为礼器、仪仗、工具、用具、装饰品、艺术品以及杂器等7类。用做礼器的有大琮、组琮、圭、璧、环、瑗、璜、玦、簋、盘等;供仪仗用的有戈、矛、戚、钺、刀等;属生产工具器形的有斧、凿、锛、锯、刀、纺轮、铲、镰等;日常生活用具有臼、杵、梳、耳勺、匕、觽等;装饰品的数量最多,有佩带饰物、笄、钏、坠饰、串珠等。艺术品较少,妇好墓所出的1件玉龙、2件玉虎、1件怪鸟都是上好的艺术品。杂器有玉链、玉琀等。

殷墟玉器是中国古代文化遗产的一个组成部分,充分体现了殷代广大玉雕艺人的高度智慧和创造才能。这些玉器的发现,不仅使我们对殷代玉雕艺术有了比较全面的了解,而且对研究中国玉雕史、艺术史以及殷代的社会、经济和文化等方面的有关问题均有重要的参考价值。

西周的玉器工艺:

由于周朝重要法规《周礼》中赋予玉以德的理想和内涵,周玉离开了殷代玉器发展的轨道,向礼仪性玉器方向发展,并开辟了玉器的“道德化”、“宗教化”、“政治化”的新时代,奠定了后世以《周礼》为古玉研究的理论基础。

西周重玉之风极盛,祭祀时兼用玉器,宴享只用铜器。由于玉器的世俗化、道德化,自天子以下,人人都佩玉。周代用玉范围之广、重视玉的程度、选用玉的要求和制玉的技术都超过以往。周代不断改进琢玉技法和造型设计,着意加工修整和抛光,使器物日臻美观。在做工方面,除继承商代双勾线外,还出现了粗犷的一面坡线,往往做成睛、耳、口、身、尾等的外轮廓,使造型清晰,简洁有力;细部多用阴线或平行阴线,比较强调在磨光的平面上用阴线突出其粗细曲直的对比、变化,减少了器身的起伏层次。这是西周玉的特点。

东周的玉器工艺:

东周时期,由于铁制工具的广泛使用,推动了制玉工具,尤其是磨制技术的改进,旋转的速度加快,并开始采用硬度更大的金刚沙粉。进步的工具和有效的磨砂,促进了制玉技术的突飞猛进。东周玉器多出土于墓葬,不但数量大,工艺也十分精湛。

东周玉器承袭商殷、西周的传统,制玉技术向精巧、华丽的新工艺方向发展。经历春秋时期的过渡,至战国初期,制玉技术有长足的进步。战国玉器种类丰富多样,造型优美,纹饰绚丽繁褥,不仅镂雕及连锁技术精湛,而且制玉与金银细工结合,创造出许多精美绝伦的上乘佳作。最著称于世的是湖北随县曾侯乙墓出土的玉器,数量多达三百余件,主要有玉璧、玉璜、玉佩、玉带勾等佩饰及小件动物形饰物,形制典雅,制作精巧,尤以四节和二十六节龙凤佩饰最为杰出,其设计之工巧周密,工艺技术之繁难程度,前所未有。战国玉器已逐渐摆脱商用玉器的图案艺术风格,向写实方向发展。曲阜鲁故城出土的玉马,各部位刻划细微,形象生动逼真。

先秦时期玉器: