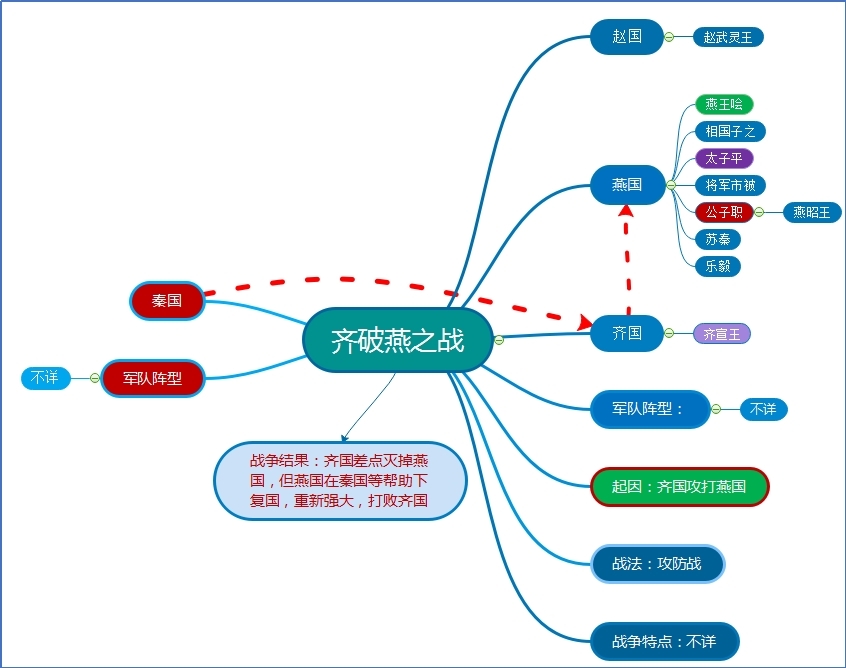

十二. 齐破燕之战

战争各方关系:

战争过程:

公元前316年,燕王哙将王位禅位给相国子之,进行改革。

公元前314年,燕国太子平与将军市被反叛,最后被平定,太子平、市被被杀,国都动乱。

齐宣王见燕国动乱,趁机派大将匡章率军,攻打燕国。三十天内就攻破燕国首都(今北京市),燕王哙被杀,子之逃亡,但被齐人抓住,做成肉酱。

齐国占据燕国长达两年,燕国灭亡。但是,齐军军纪败坏,烧杀淫掠,导致燕国百姓怨声载道,他们奋起反抗,驱逐齐军。赵、魏、韩、楚、秦等国也反对齐国吞并燕国。

秦国派军攻打齐军,齐军大败。赵国也屯兵齐赵边境,扬言齐国不退兵即开战。

公元前312年,齐国被迫撤军。赵国国君赵武灵王派兵护送在韩国避难的燕国公子职回到燕国继位,这就是燕昭王。

燕昭王不忘齐国灭国之仇,复国之后,尊郭隗为师。郭隗以古人千金买骨为例,鼓励燕昭王广纳社会贤才,建筑“黄金台” ,此举引起天下震动。乐毅、邹衍、剧辛及其他有才能的人皆来归附燕国,燕昭王外用苏秦,内用乐毅,经过长期休养生息,国家殷富,士卒效命。

燕昭王二十八年(公元前284年),遣乐毅率军,联合三晋及秦楚之师攻齐,大破齐军,占领齐城邑七十余座,齐湣王败死。燕国进入鼎盛时期。

战争结果:

齐国差点灭掉燕国,但燕国在其他五国的帮助下复国,并最终报了灭国之仇。

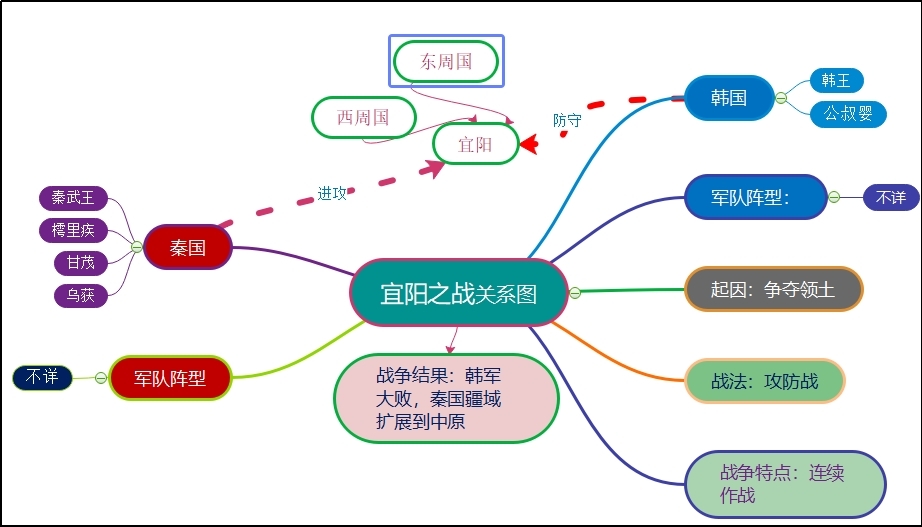

十三. 宜阳之战

战争各方关系:

战争过程:

战国中期,秦孝公任用商鞅变法,秦国大治,国力增强。秦孝公死后,子驷即位,在反对派的鼓动下。将变法的商鞅杀了,但是上有制定的相关法规没有改。子驷即位的第十三年,齐国和魏国称王,秦国也跟着称王,就是秦惠王。

秦惠王雄才大略,广揽各国贤才为己用。公元前316年,秦灭巴蜀,国益富强。

然后,秦国大举攻赵,取中都、安邑;继而攻楚,取汉中。至周赧王四年(公元前311年)秦惠王死时,秦国的疆域已东扩至今宜阳、渑池西部一带。

秦武王即位后,主张出兵三川,听取了右丞相樗(chu)里疾的建议,派甘茂为大将,发兵五万,攻取韩国宜阳。

宜阳是韩国西部屏障。韩国中后期,领土由三部分组成,即上党(今山西南部)、南阳(今济源、焦作)、新郑。其中宜阳是联结三地的枢纽。宜阳也是二周(东周国,西周国)的门户,与东、西周一起,成为秦国东进的障碍。时人苏秦曾说过:“韩东有巩洛、成皋之固,西有宜阳、长阪之塞。” 因此,韩国在宜阳布下了重兵,周王室也暗中相助。

周赧王七年(公元前308年),即秦武王三年冬,甘茂兵临宜阳城下,宜阳守军顽强抵抗,秦兵围城五个月,无法攻下该城。樗里疾向秦武王进言:“秦师老矣,不撤回,恐有变。”

秦武王于是召甘茂班师。甘茂乃作书一封,派人送给武王,武王启函视之,书中惟有“息壤”二字。武王大悟,命令大将乌获率兵五万,以助甘茂。韩国国君也派大将公叔婴率军救宜阳。

甘茂、乌获两军会合,大破公叔婴于宜阳城下,然后,乘胜攻占宜阳,斩杀韩军六万人,投降的韩国人不计其数。随即,秦军渡黄河,夺取武遂(今山西垣曲东南),并筑城驻守。

韩王恐惧,派相国公仲侈带着珍宝入秦乞和。秦武王大喜,同意了韩国的求和。诏甘茂班师,留向寿守宜阳地方。

战争结果:

秦军依靠强大实力,连续作战,最终攻占中原重镇宜阳,取得重大胜利 。韩国损失惨重,被迫向秦求和,从此,秦国的疆域扩展到了中原,而且完全控制了崤山和函谷关之险。

轶闻故事

息壤之盟

秦武王谓樗里疾道:“寡人生于西戎,未睹中原之盛。若得通三川,一游巩、洛之间,虽死无恨。”樗里疾道:“王之伐韩,欲取宜阳以通三川之道。然而宜阳路远而险,劳师费财,魏赵必出兵助韩,因此,此事断然不可。”秦武王复问于甘茂,甘茂道:“请让我出使大梁,约魏相助。”武王大悦,使甘茂出使魏国,魏王许诺助秦。

甘茂与樗里疾素来不和,恐樗里疾从中阻挠,先遣副使向寿回奏秦王,而甘茂自己滞留于息壤。秦武王至息壤,甘茂道:“宜阳为县名,其实是个郡。攻伐宜阳,山高路远,必将是一场旷日持久的大战。过去有个与曾参同名同姓的人,他杀了人,先后有三个人告诉曾参之母其子杀人,最后曾母不得不信,逾墙走匿。我没有曾参之贤,大王对我的信任没有曾母对曾参的信任度高。如果我率军攻宜阳,久攻不克,而朝中大臣诋毁我,大王也必然对我生疑。”武王道:“寡人不听人言,请与你结盟。”于是,君臣歃血为盟,藏誓书于息壤,遂发兵五万,使甘茂为大将,向寿副之。

宜阳是韩国西部屏障。秦兵围城五个月,无法攻下该城。右丞相樗里疾进言于秦武王道:“秦师老矣,不撤回,恐有变。”武王召甘茂班师。甘茂乃作书一封,使人送达武王,武王启函视之,书中惟有“息壤”二字。武王大悟,命令大将乌获率兵五万,以助甘茂。最终攻下宜阳。

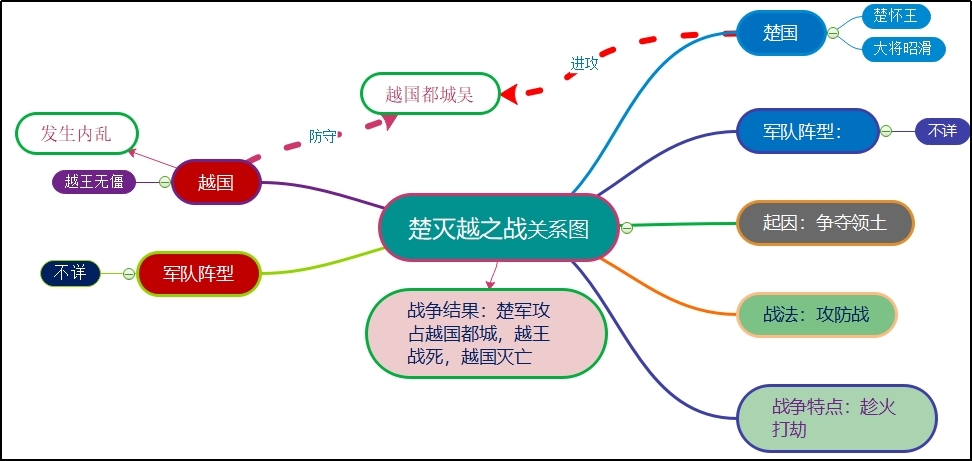

十四.楚灭越之战

战争各方关系:

战争过程:

楚灭越之战是指楚国和越国之间的一场战争,楚怀王利用越国内部不稳定的机会,派大臣昭滑率军攻越,最终灭掉越国。

越国自勾践去世之后,发生了三次弑君的恐怖事件,即"越人三弑其君”。这导致了春秋最后一个霸主越国的衰落。

公元前448年,太子朱勾发动政变,弑杀越王不寿,即位为王。为之后越国的内乱埋下了伏笔。

朱勾死后,他的儿子翳继位。

公元前375年,越王翳的弟弟豫,为继承王位,谋害三个王子,并企图除掉太子诸咎,被越王拒绝。诸咎担心自身被害,先下手为强,发动宫廷政变,杀死越王翳(yi),称为“诸咎政变”。越国大夫寺区起兵平叛,杀死了诸咎,立王子错枝为越王,但错枝因为越国内乱,连续三任国君被杀,即越王不寿、越王翳、诸咎。他感到害怕,逃到丹地的洞穴躲藏。大夫寺区就以烟薰的方法迫使他出来。错枝被推举为越王,但他一直不想干,第二年寺区又立之侯为越王。。

公元前363年,越国大夫寺区的弟弟思又弑杀了之侯,拥立其弟无颛(zhuan)为越王。宫廷中不断上演弑君弑父的悲剧,越国贵族间的互相残杀,使得越国政治黑暗,社会动荡不安,勾践的霸业渐行渐远。

越国的混乱,楚国看得一清二楚。

公元前306年,楚怀王趁越国内乱之机,令大将昭滑率军伐越。攻克越国都城吴,越王无疆战死。越国自此分崩离析,残余力量逃往长江南部沿海的越国故地,各自为政,称君称王。直至公元前222年投降秦国。

战争结果:

越国因为自身的内乱,被楚国抓住时机灭亡。