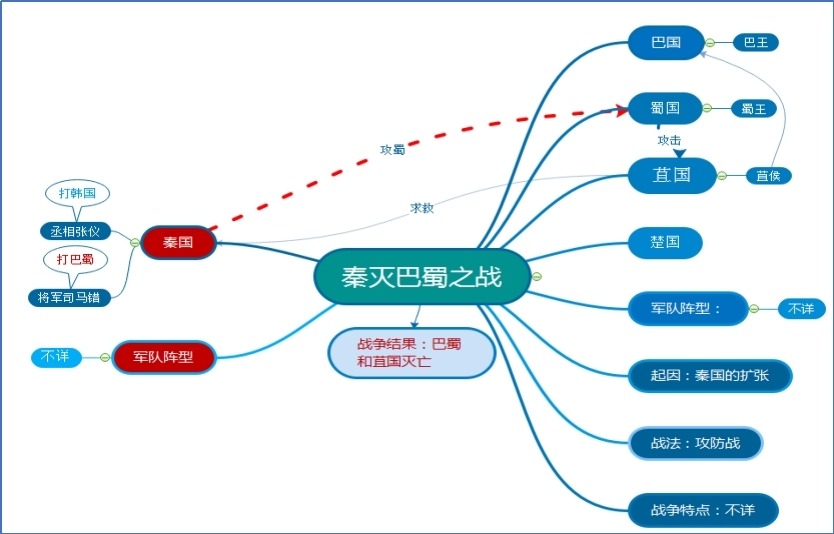

十一. 秦灭巴蜀之战

战争各方关系:

战争过程:

春秋战国时期,四川有巴国和蜀国两个国家,巴国位于四川东部,都城在巴(今天的重庆嘉陵江东岸),蜀国位于四川西部,都城在今天的成都。巴、蜀两国的老祖宗,都曾参加了周武王伐纣的战争。武王克殷后,就给予他们封爵。

因为巴国与蜀国关系不好,而与苴国友好。这年,蜀王出兵攻苴,苴侯逃到巴国避难。然后向秦国求救。

秦王欲攻蜀,以道险难至,恰好韩国又来攻,犹豫不决,遂问计于臣下。

丞相张仪建议先进攻韩国,把韩国拿下,将天子劫持,秦国就可以挟天子以令天下,这可是建立王业的好机会。

张仪的原话是:“下兵三川(黄河、洛水、伊水一带),以临二周之郊,据九鼎,按图籍,挟天子以令诸侯”。以建王业。

将军司马错则反对,摇头说:“大王,依我之见,咱们应该借此时机,消灭蜀国。占领蜀国广袤的土地,夺取蜀国的财富,就可以让我们国富民强,有钱招兵买马。而且,巴蜀有江河水道可以通达楚国。得到蜀国,就相当于得到了楚国,楚国如果灭亡,则天下可以归秦了!”

秦王一听,大笑:“哈哈哈,还是司马将军的主意高明啊!”

于是,派遣张仪、司马错、都尉墨等人,率领大军,经过金牛道(自今陕西勉县向西南,越棋盘关进四川,经朝天驿往剑门关)攻蜀。

张仪和司马错率军,从关中出发,经过汉中,到达剑门关。但关山万里,道路险阻,沟壑纵横,蜿蜓崎岖,无路可行。

司马错向秦王汇报,秦王命人造了五头石牛,在每头石牛的尾部放置金块,送给蜀王,谎称石牛能日粪千金。贪财的蜀王得到秦王的信件,马上命令五丁力士开路,迎接石牛。秦军跟着五丁力士开出的栈道,翻越七盘岭,进入四川境内,再经朝天驿,到达剑门关。这条道路,就是著名的金牛道,又称石牛道。南起成都,过广汉、德阳、梓潼,越大、小剑山,经广元而出川,穿秦岭,出斜谷,直通八百里秦川。全长约二千余里,在广元境内的一段计约二百多华里。

秦军大军从天而降,蜀王才如梦方醒,亲自率领大军,至葭萌(今四川剑阁东北)抵御。但是,蜀军不是秦军对手,被打得落花流水,逃之夭夭。蜀王被秦军抓住杀死,蜀国灭亡。

随后,张仪、司马错等人又攻灭苴国和巴国,俘虏了巴王。秦王取消了蜀国的王号,贬蜀王子弟为侯,以陈庄为蜀相,张若为蜀国守。封巴王为“君长”;设置巴郡。郡守的办公地点在江州(今四川重庆北部)。

这一战,灭掉巴蜀,土地和财富归秦,秦国更加富强。

战争结果:

秦灭巴蜀,更加富强。

备注:秦岭古道:

在秦攻巴蜀之战中,提到了金牛道,实际上,关中秦岭地区还有几条古道通往汉中和四川。包括:

1.子午道

子午道系古代长安通往汉中、安康及巴蜀的驿道。因穿越子午谷,且从长安南行开始一段道路方向正南北向而得名。此道开辟于秦代,东汉王升《石门颂》称:“高祖受命,兴于汉中,道由子午”。秦末刘邦和项羽相争,刘邦被迫前往汉中就任汉王,所行即子午道。秦汉魏晋时期,子午道的大致经行路线为:自古长安南下,经今西安南郊杜城村,入今长安县子午镇附近子午谷,溯谷而上至土地梁,越梁沿沣水支流至喂子坪附近沣水河谷,溯谷南行至关石(即子午关,又名石羊关);过关石后南行,越秦岭主脊到宁陕县沙沟街,循汉江支流旬河而下,经高关场、江口镇、沙坪街、大西沟,翻越月河梁至月河坪,南渡月河顺腰竹沟行,于古桑墩附近越腰竹岭进入汉江另一支流池河沿,循池河南下,经营盘、胭脂坝、新矿、龙王街、铁炉镇入石泉县境,经梧桐寺、迎风街、石佛寺、筷子铺、后营至池河镇,过马岭关绕汉江北侧九里十三湾至石泉县城;自石泉县城向西北,经古堰、绕峰街至西乡县子午镇,过子午河入洋县境,复经金水镇、酉水镇、龙亭进入汉江平原,过洋县、城固县城到达汉中。

2.骆谷道

骆谷道也系古代长安翻越秦岭通达汉中、四川的驿道。因自长安南下先经周至县西骆谷而得名;又因翻越秦岭后南面出口为汉江支流傥水河谷,故又名傥骆道。骆谷道于三国时期始见历史记载,其经行路线大致为:自古长安西南行,经户县至周至,西南行30里从西骆谷入秦岭,越骆谷关,逆黑河支流陈家河上游翻越老君岭,沿八斗河、大蟒河谷上行,溯黑河西源越秦岭至都督门,进入汉江支流胥河上源,再向西南翻越兴隆山至酉河上游的洋县华阳镇,沿酉河经茅坪过八里关,又越贯岭梁经白草驿,出傥谷口,循傥水河谷至洋县,沿汉江北岸渡胥水,经流王城、城固县城、柳林镇到达汉中。

3.褒斜道

褒斜道系古代长安穿越秦岭通达陕南、四川的又一驿道。因沿渭水支流斜水与汉水支流褒水两条河谷而行,北入口在眉县斜谷,南出口在汉中褒谷,故称褒斜道。此道历史最为悠远,《华阳国志》引《蜀志》称其始通于三皇五帝,《读史方舆记要》称:“褒斜之道,夏禹发之”,是秦汉时期咸阳、长安通往陕南、四川的主要驿路。《史记》称关中南往巴蜀,“栈道千里,无所不通,唯褒斜绾毂其口”。其经行路线大致为:自古长安经户县折西过周至、眉县,由斜谷口入秦岭,沿斜水东侧南行,经鹦鹉嘴、下寺湾,越老爷岭入桃川谷,西过灵丹庙、杜家坪,登五里坡,进入褒水上源之一的红岩河上游(今太白县城所在地嘴头镇),再折向西南行,经两河口、关山街、古迹街、西江口镇、孔雀台、马道镇、褒姒铺,穿石门或越七盘岭出褒谷口,经褒城到达汉中。

4.陈仓道

陈仓道系关中西侧穿越秦岭通往陕南、四川的驿道。以道路北端入山处为秦汉时陈仓县而得名;因秦岭北侧有散关扼控,又名散关道;又因途中沿嘉陵江上源故道水而行,秦时设置故道县,又名故道。此道开辟于先秦时期,秦末汉初已成为沟通关中与巴蜀的惯行路线,刘项相争时刘邦“明修栈道,暗渡陈仓”即由此道北伐关中。唐代辟为驿道,逐渐替代其他栈道,成为长安通往巴蜀的主要驿道。其经行路线大致为:自长安循陇关道西行,至凤翔折南至陈仓(今宝鸡东),西南行入秦岭至玉女潭,穿越散关翻越黄牛岭至黄花川,沿故道水行至凤县,入故道川,经马岭寨、两当县、固镇、河池县、长举县至兴州治所顺政县,复东南行经兴城关、分水岭后渡沮水至西县(今勉县西),折西南经百牢关至金牛县(今宁强县金牛镇),再沿金牛道入蜀或经褒城至汉中。

5.蓝武道

蓝武道系古代长安翻越秦岭,东南向通往南阳、荆襄以至江南、岭南的驿道。因途经蓝田关、武关,故名蓝武道或武关道;又因自长安先到达商州(今商县),唐时又名商山路。蓝武道开辟于商末周初,荆楚部族首领鬻熊受封为楚子,在率族人自关中移居江汉时开辟此道。周秦汉唐时在诸驿道中地位仅次于潼关道。唐代此道大致经行路线为:自唐长安城东行,过灞桥后折向东南,经蓝田坡底村上七盘岭,绕芦山南侧过蓝桥到蓝桥镇,溯蓝桥河而上,经牧护关(唐时称蓝田关)翻越秦岭梁,顺丹水支流七盘河下至黑龙口,折东行经商州、丹凤县后出武关,又东经商南县富水镇出今陕西省境,经西峡县、内乡县至南阳。

6.库谷道、义谷道、锡谷道

库谷道、义谷道、锡谷道均系自古代长安翻越秦岭,南向通往金州(今安康)的驿道,各以入口秦岭山谷得名。唐宋时已有山间小径,元代正式辟为驿路。库谷为河支流库峪河自秦岭而出的山谷,位于今蓝田与长安两县交界处。库谷道经行路线大致为:从长安东出,经引驾回折南入库谷(库峪口),溯库峪河而上翻越秦岭,经十八里小岭、阴沟口、阎王沟、黄家店、石湾铺、拦马河、表德铺至镇安县,循乾佑河而下,经今长哨、东坪、青铜至两河关进入旬水谷道,又经赵湾、甘溪至旬阳县,折西沿汉江北岸到达金州。义谷即今长安县东南60里的大峪口。锡谷即今长安县东南的小峪口。义谷道、锡谷道是到达镇安县之前的另两条驿路,至镇安后与库谷道相合。