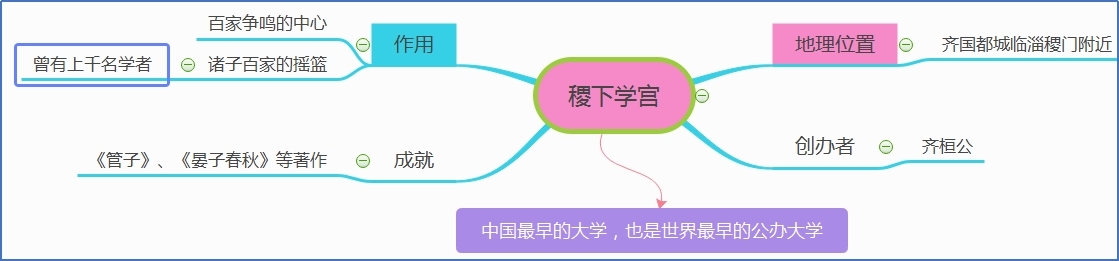

十. 稷下学宫 (战国时期高等学府)

事件关系图:

事件过程:

春秋时期,齐国老大齐桓公称霸诸侯,库房里钱粮丰盈,不缺粮,不差钱,齐桓公又是出了名的喜爱人才,为了吸引全世界的人才到齐国来,齐桓公命人在都城临淄的稷门附近建了一所大学,称为学宫。因为位于稷门附近,就称“稷下学宫。” 稷下学宫是我国最早的大学,也是世界上最早的官办高等学府。

为了留住人才,无论是齐桓公,还是后来的齐宣王或齐威王,都非常重视稷下学宫有学问的人,特别是对那些既有学问,又能说会道的人才,都封为“上大夫”,这些上大夫每天可以不去朝廷上班,只需要在学宫坐而论道,即可领取相当于上大夫的工资。大家要知道,天子下面是诸侯,诸侯下面就是大夫,这大夫的待遇可不低!

当时,凡到稷下学宫的文人学者,无论其学术派别、思想观点、政治倾向,以及国别、年龄、资历等如何,都可以自由发表自己的学术见解,从而使稷下学宫成为当时各学派荟萃的中心。

这些有学问的人才,天天在稷下学宫要么讨论天下大事,要么争论儒家和法家的区别,要么探讨各诸侯的得失,要么争论道家的思想。总之,他们每天起床干的事情,就是进行争辩、诘难、又互相吸收。然后形成自己的观点、著作和流派。当时的“百家争鸣”,就是以稷下学宫为中心。

在此期间,相继有《宋子》、《田子》、《蜗子》、《捷子》等学术著作问世。,今已亡佚。另外,著名的《管子》、《晏子春秋》、《司马法》、《周官》等书,亦有稷下之士参与编纂。

稷下学宫在其兴盛时期,曾容纳了当时“诸子百家”中的几乎各个学派,其中主要的道、儒、法、名、兵、农、阴阳等诸家。汇集了天下贤士多达千人左右,其中著名的学者如孟子(孟轲)、淳于髡、邹子(邹衍)、田骈、慎子(慎到)、申子(申不害)、接子、季真、涓子(环渊)、彭蒙、尹文子(尹文)、田巴、儿说、鲁连子(鲁仲连)、驺子(驺奭)、荀子(荀况)等。尤其是荀子,曾经三次担任过学宫的“祭酒”(学宫之长)。

稷下学宫具有学术和政治的双重性质,它既是一个官办的学术机构,又是一个官办的政治顾问团体。

十一. .胡服骑射

事件关系图:

事件过程:

战国时期,三晋之一的赵国,经过几代人的统治,传到赵武灵王时候,已经很衰弱了,就连中山那样的邻界小国,也经常派兵到赵国侵扰。如果与齐秦等大国发生战争,赵国常吃败仗,大将被擒,城邑被占,那是经常的事情。赵国在地理位置上,东北同东胡相接,北边与匈奴为邻,西北与林胡、楼烦为界。这些部落都是以游牧为生,长于骑马射箭,他们常以骑兵进犯赵国边境。

赵国眼看着被别国兼并。别提有多难受。赵武灵王决心要改变赵国落后挨打的局面。在与西北的少数民族(胡人)征战中,赵武灵王就特别留心对方的服装盔甲和长处。他发现,西北胡人,在军事服饰方面,有一些特别的长处:穿窄袖短袄,束皮带,用带钩,穿皮靴。生活起居和狩猎作战都比较方便;作战时用骑兵、弓箭,与中原的兵车、长矛相比,具有更大的灵活机动性。他对手下说:“北方游牧民族的骑兵来如飞鸟,去如绝弦,是当今之快速反应部队,带着这样的部队驰骋疆场哪有不取胜的道理。”

于是,赵武灵王决心对赵国军队进行改革。首先就是改变服装,公元前307年,赵武灵王实行胡服骑射,就是穿胡人的服装,学习胡人的战斗方法等。

不过,赵武灵王事先预知反对者必强、阻力大。于是在赵国信都(今河北邢台)之信宫先找大臣肥义和将军楼缓商议了五日。肥义和楼缓都十分赞同。武灵王乃下定决心,下令全国实行胡服。他自己首先穿了起来,又派专人去告诉他的叔父公子成,请他穿窄袖交领右衽的服装。

公子成等人见赵武灵王动了真的,心里很不是滋味,就在下面散布谣言说:“赵武灵王平素就看着我们不顺眼,这是故意做出来羞辱我们。”赵武灵王听到后,召集邯郸城满朝文武大臣,当着他们的面用箭将门楼上的枕木射穿,并严厉地说:“有谁胆敢再说阻挠变法的话,我的箭就穿过他的胸膛!”公子成等人面面相觑,从此再也不敢妄发议论了。

通过赵武灵王的改革,赵国的军事实力大增,没多久,赵国牛刀小试,将中山国灭亡,中山王被放逐至肤施。

赵国在加紧进攻中山的同时,还向北方的匈奴侵略者出击,“攘地北至燕、代”。向西边林胡、楼烦用兵,到达云中(今内蒙古托克托县)、九原(今内蒙古包头市)。可以说,经过“胡服骑射”改革的赵国,成为当时除秦国外,国力最强的国家。

赵武灵王“胡服骑射”是我国古代军事史上的一次大变革,被历代史学家传为佳话。特别是赵武灵王以敢为天下先的进取精神,在中原王朝把少数民族看作“异类”的政治背景下,在一片“攘夷”的声浪中,力排众议,冲破守旧势力的阻挠,坚决实行向夷狄学习的国策,表现了作为古代社会改革家的魄力和胆识。赵武灵王不愧是一位值得后人纪念和效法的杰出历史人物。