三十九. 三家分晋

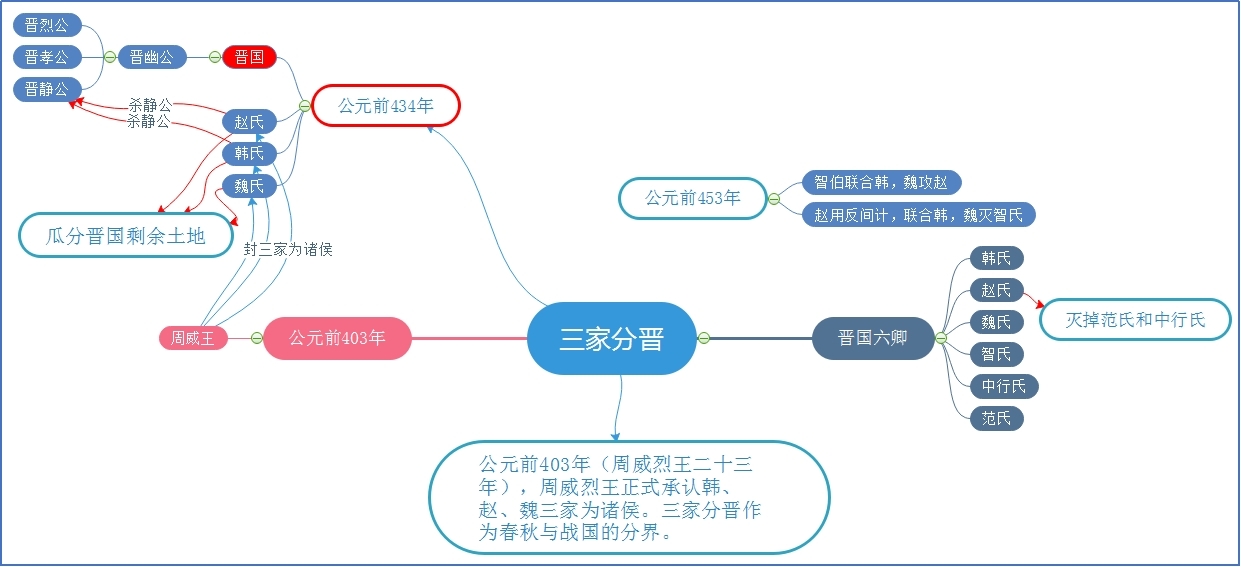

事件关系图:

事件过程:

三家分晋,还要从晋国六卿说起。

在晋献公当政末期,晋国发生了一件震惊华夏的事件,史称”骊姬之乱“。也就是晋献公的宠妻骊姬为了让自己的儿子继承国君之位,借助晋献公的力量,逼迫晋献公的其他儿子们外逃,辛亏当时晋国大夫荀息以计谋消除了这次晋国之乱,迎立晋国公子重耳回国,一代霸主晋文公自此登上历史舞台。

正是因为“骊姬之乱”的影响,晋文公回国掌权后,规定后世的公子们均不得留在晋国,改编了晋国的军政体系,建立三军。每军各设一名将、一名佐,按地位高低分别是中军将、中军佐、上军将、上军佐、下军将、下军佐,称为三军六卿。晋文公一度增加新上军、新下军,晋襄公时恢复三军六卿。晋景公扩为六军十二卿,晋厉公时合并新中军、新上军、新下军为新军,晋悼公时恢复三军六卿建制。其中。中军将是执政大臣,地位仅次于国君,相当于宰相。

晋国六卿是晋文公所设,最初的负责人,都是跟着晋文公流亡国外的心腹以及国内的内应,包括狐偃、赵衰、颠颉(jie)、魏犨(chou)、胥臣、栾枝、郤縠(xi hu)、先轸及士会等文臣武将,另外,平息“骊姬之乱”的大夫荀息(假道伐虢的提出者)的孙子荀林父也得到重用。

晋国六卿最早的时候是十一个家族。分别是:狐氏、先氏、郤氏、胥氏、栾氏、韩氏、中行氏(荀林父)、智氏(荀首)、魏氏、范氏(范武子士会)和赵氏。而由于一些政治上的分歧,狐氏、先氏、郤氏、胥氏均没有挺过5代人,便匆匆在春秋历史上离场。之后的栾氏备受六卿联合打击,也逃离了晋国。

晋平公以后,六卿被智氏、范氏、中行氏、嬴姓赵氏、韩氏、魏氏、六家把持,之后六卿特指这六个卿家。他们按照"长逝次补"的原则,轮流执政,对内协助晋公管理国家军事、政治,对外"尊王攘夷",抵御戎狄、南蛮的入侵。

现在说说六个家族的起源情况:

智氏和中行氏家族:

智氏的先祖荀首(智庄子)本是姬姓,和中行氏先祖荀林父是兄弟,荀林父是兄,荀首是弟。他们的父亲荀息是晋献公的相国,也是晋国有记录的第一位相国。

荀林父因担任中行将军,就以官名作为姓氏,他的后代称为中行氏;

在晋成公时,荀首担任中军佐,在邲之战时,荀首俘虏了楚国公子榖(gu)臣、射杀连尹襄老(楚国王室,连尹是楚国官名,封邑在连地,襄老是其名),为以后换回儿子赢得了资本,在一定程度上也挽回了晋军大败之局。先縠败亡后,荀首担任下军将,后累迁至中军佐,成为晋国次卿。封在智邑。荀首政治地位的提升,也使他与哥哥荀林父一样,从荀氏家族独立出来,自立门户,以封地为姓,智氏逐渐成为晋国政坛的一大望族。因此,中行氏和智氏其实是一家人。

荀林父的孙子荀偃(中行偃)等是中行氏的牛人,智罃(yīng-荀罃,即智武子)是智氏家族第一个正卿。

据记载,公元前566年,荀首之子荀罃执政晋国,实施“三驾疲楚”战略,三分晋军,轮番南下与楚国争霸 。荀罃担任中军将,荀林父之孙荀偃担任上军将,叔侄二人同为大将 ,帅旗无法区分。因荀首食采(封地)于智邑,荀林父曾为中行将军,故以智氏、中行氏别之,自此,荀罃号为智罃,荀偃号为中行偃。智罃追尊先父智庄子荀首为始祖。

范氏家族:

范武子(士会)为范姓的得姓始祖,往上可以追溯到三皇五帝之尧帝,再往上可追源到黄帝轩辕氏及少典氏。尧的儿子丹朱被封于刘国,以国为氏称刘氏,十八世裔孙刘累为夏王孔甲养龙,赐氏御龙。到商朝称为豕韦氏,在周朝称为唐杜氏。周宣王时,范氏祖先杜伯被杀,其子杜隰叔(xí shū)投奔晋国,担任士师(法官),以官名改姓士,生了儿子士蒍(wěi),孙子士缺,曾孙士会(范武子)。士会作为晋国上卿,因功被封在范邑,便以封地为姓,这是范氏家族的由来。士会嫡子范文子士燮(xie),在士会死后继承上卿之位;次子士鲂,立为彘(zhi)氏,士鲂便是彘恭子。幼子士囏(jian)到秦国当官,恢复祖先刘氏姓氏,汉高祖刘邦就是他的后代。后来的越国丞相范蠡(li),秦国丞相范雎(ju)等都是士会后代。士燮的儿子士匄(范匄-范宣子)在士燮死后,继承卿位。士匄死后,其子士鞅继承卿位,在晋国朝堂活跃长达半个世纪,这家伙贪得无厌,使得晋国霸权在他的手上彻底崩塌。在士鞅死后仅仅4年,范氏与中行氏发动叛乱,被赵鞅联合韩魏智家族灭掉。从此晋六卿只剩四氏,智氏独大。

赵氏家族:

赵国的先祖与秦国为同宗,都是赢姓,是商纣王宠臣蜚廉(飞廉)的子孙,飞廉又是伯益的后裔。前面我们说过,伯益因为有功,被舜赐姓赢。秦国先祖恶来是飞廉的大儿子,赵国先祖季胜是恶来的弟弟。季孙的子孙造父,是伯益的十四代孙子。在周穆王时,作为穆王的驾车大夫,因为有功(传说造父为助周穆王平徐偃王乱,驭八匹千里马载周穆王,自昆仑丘西王母处返回,一日千里,立下大功)。后造父以此功受封赵城(今山西洪洞),遂以赵为姓氏。到赵衰(赵成子)时,赵衰跟着晋文公一起流亡,留下汗马功劳,被封为上卿。赵衰的儿子赵盾(赵宣子),曾孙赵武(即赵氏孤儿-赵文子),赵武的孙子赵鞅(赵简子),赵鞅的儿子赵无恤(赵襄子)作为晋国的执政大臣,都是非常厉害的牛人。

魏氏家族:

魏姓为黄帝的姬姓嫡裔,原为毕国人。周文王的十五子毕公高受封于毕(今陕西省西安、咸阳两地之北),后毕国为别国所灭,其后裔毕万逃到晋国,成为晋国大夫。晋献公念毕万在晋国灭霍、耿、魏三国中功勋卓著,将原是姬姓国的魏地赐给毕万为采邑(封地),毕万的子孙于是改姓魏。到魏犨(chou-魏武子)时,魏犨跟随晋文公流亡有功,与狐偃、赵衰等人合称晋国“五贤士”。在城濮之战中。魏犨堵截楚国败兵,重创楚军。在晋悼公时,魏犨孙子魏绛得到赏识,从此魏氏成为晋国六卿之一,为后来魏氏与韩氏、赵氏三家分晋打下基础。

关于魏犨,成语结草衔环的故事就和他有关:

魏犨年老的时候,娶了一房小妾叫祖姬,长得年轻貌美,如花似玉,又聪明伶俐,魏犨因此十分宠爱她。

魏犨因长年跟随晋文公流亡在外,又多年打仗,到老了身上都是病。祖姬衣不解带地照顾他,让他非常感动,经常想着,将来自己百年之后,祖姬该怎么办。如果祖姬生有儿子,她倒是可以依靠,但没有儿子。有次魏犨病重半月不能下床,魏犨嘱咐他的儿子魏颗和魏锜:“我如果死了,你就为祖姬择一门亲事,备一份嫁妆好好嫁了她,这样她才能有所依靠,我才能放心的走。”俩儿子答应了。

没过多久,魏犨的病越来越重了,卧在床上胡思乱想,自己死了去了阴间,没人陪伴如孤魂野鬼一般,实在是太可怜了。于是又对魏颗和魏锜说:“我死了后,让祖姬陪葬,这样我也不至于太孤单。”不久后,魏犨就死了。魏颗办完葬礼以后,但是并没有让祖姬陪葬。

魏锜见了好奇的问:“你为何不按父亲的遗言让祖姬陪葬呢?魏颗说:”父亲嘱咐过多次,待他百年之后让我们帮祖姬择人而嫁,要她有所依靠。到了父亲临终时要求祖姬陪葬,你看不出那个时候父亲已经是昏乱之时了吗?我们既然是孝子,当然要按他清醒时的要求办理,怎么可以按他昏乱时说的话呢?“

过了一段日子,魏颗就为祖姬择了一良人,并风光地嫁了过去。

到了公元前594年,秦桓公出兵侵伐晋国,两军在晋国的辅氏(今陕西大荔县)恶战。魏颗、魏锜继承了他们父亲的职位,带兵迎战秦将杜回。杜回是秦国的大力士,英勇善战,能拳打五虎、力拔千钧。两人交手三百回合都未有取胜的机会。反而秦军看杜回勇猛无比,士气大振,冲入晋军中,一番砍杀,晋军大败。

魏颗左思右想,始终不得良策。三更以后,才迷糊睡去,就隐隐听人说”青草坡“。惊醒后四顾无人,于是又睡了,耳边仍有人耳语”青草坡“。后来魏颗问魏锜此梦何意?魏锜说,左十里处确实有个极大的坡地叫青草坡,说不准这是有神人指点,让我们和秦军在那里一战,说不准那里就是他们大败之地。

于是魏颗让魏锜带部分人马埋伏在青草坡,又放话说要班师回营。杜回怎么会放晋军回去呢?于是率部队穷追不舍,到了青草坡,魏颗和魏锜前后夹击,秦军猝不及防,本来要被打败的,无奈那杜回手抡百斤重的大斧头,左砍右杀,像砍瓜切菜一样,无人能挡。秦兵见主将威猛,也精神大振。这样,秦军又渐渐反过来了。

不过,待杜回走到青草坡中间时,突然脚下像踩到冰面一样,站立不稳,一脚跌倒。魏颗和魏锜见此情况大喜,立刻奔上前去,将杜回活捉。捉到杜回后,魏颗大笑道:”你不是号称天下第一吗?为什么会被我所俘虏呢?“杜回唉声叹气:”被你生擒,实在不是我力量不够,而是刚才似有绳索捆住了我的双脚,使我不能动弹。”魏颗、魏锜觉得很神奇,但也不知是怎么回事。本想把杜回押回大营,又怕这位大力士逃跑了,于是干脆当场将他砍死。

到了夜里,魏颗睡觉。梦见一老人前来做揖:“将军能生擒杜回,全是因为我结草为绳,捆住了他的双脚。”魏颗听了便说:“你我素不相识,承蒙你帮了我的大忙,我该如何报答你呢?"老人笑说:”我是祖姬的父亲,感谢你不杀我的女儿,并让她有所依靠。这次见将军和杜回打得十分艰难,所以尽绵薄之力。”

韩氏家族:

韩氏始祖是韩万,本是姬姓,又称韩武子。 传说是曲沃桓叔次子,曲沃庄伯之弟,曲沃武公(晋武公)的叔父。 因为晋献公屠杀公族并未危及韩氏,韩氏一蹶不振,到晋文公时,韩舆早死,其儿子韩厥(韩献子)年幼,被赵衰抱养,韩氏子孙沦为赵氏家臣。但到晋悼公时,韩厥因才能被赵盾提拔为三军司马,地位仅次于六卿。在晋楚邲之战、齐晋鞌之战等战役中,韩厥作为司马,严格执法,维持军纪,做出很大贡献,被封为卿。韩氏成功崛起。后来赵氏遭遇祸患(赵氏孤儿案),韩厥报恩,力保赵武,使赵氏重新崛起。

晋文公、晋襄公两朝霸主,尚且能控制这些卿大夫,而自晋灵公之后,六卿氏族不断壮大,再加上晋灵公宠信奸佞,晋国公室慢慢被架空,成为同周天子一样的”空壳“国君。

后来,六卿之间互相争斗,赵氏的赵鞅(赵简子)将中行氏和范氏赶出晋国。范氏逃到了齐国,之后成为了刘姓的始祖,汉高祖刘邦就是范氏的后代。晋国卿族只剩下了韩氏、智氏、魏氏、和赵氏四家。其中,以智氏最厉害。

但是,智氏家族传到荀申时,除了问题。

荀申年老,觉得时日不多,按照老办法,开了个民主生活,选择接班人。不过,会上还是以他说了算,他说荀瑶德才兼备,是最合适人选。能带领智氏家族继续当官发财。但是,有个叫荀果的人反对:“瑶不如宵也!”

宵就是荀宵,但智伸认为荀宵面相不善,而且才智都不如荀瑶,坚持立荀瑶当接班人。荀果还是坚持自己的意见,他认为荀宵虽然面相凶狠,但其实内心很善良。荀瑶虽然长得帅气,肌肉发达,武功又好,口才也不错,能说会道。但缺点是缺乏仁德之心。荀瑶身上具备的优点,可以让他成为一个独裁者,但绝对不是一个好的施政者,这样一个人去当晋国的执政大夫,一定会出问题,到时候,智氏家族将毁在他手里。

但荀申不听,拍板立荀瑶当接班人。荀果胳膊扭不过大腿,只得长叹一声:“吾不别族,惧其随波而溺也。”然后,跑到太史那里,把他家户口改了,改荀(智)姓为辅氏。后来的发展,荀果真的有先见之明。

荀瑶当智氏的家长后,让智氏家族迅速发达起来,他也成为晋国的执政大臣,超过了赵鞅领导的赵氏家族。他还赶走了晋国国君晋出公。并且,在他的提议下,智氏家,韩氏,魏氏和赵氏四大家族还瓜分了中行氏和范氏家族的财产和土地,虽然中行氏和智氏家族本是同根生的一家人。智氏家族一时间都很膨胀,觉得荀申真的是选对了领导人。

荀瑶的野心膨胀了,膨胀不要紧,他却又把手伸到了韩赵魏三家那里,觉得这三家的土地很广阔很肥沃,应该弄一些到自己手里来。

他不笨,没有直接说让三家把土地给自己,而是找了个理由:如今齐国很强大,晋国的霸主地位已经不保了,咱们作为晋国的公室,要大力发扬爱国主义无私精神,从自己的封地里拿一万户来,贡献给国家。然后,还主动提出自己先割让。

他的倡议被韩赵魏三家看穿了,韩氏家族当家人韩虎一听,就知道荀瑶在耍花招,说是贡献给国家,最终肯定是落入智氏手中,于是想拒绝。可他手下有个门客段规却劝他:”老大别冲动啊,荀瑶这家伙很贪婪,咱们要是不给他,他肯定会率兵来攻打,咱们可打不过他。给他吧,他得了咱们的土地,肯定去找魏赵两家要,魏赵两家要是不给,荀瑶肯定会去攻打他们,咱们就先观察一下形势吧!“

韩虎很聪明,手下的提醒,他一下子就懂了,马上对荀瑶说:“老大这个建议好啊,我们韩氏家族大力支持,明天就划拨一万户土地出来!“

荀瑶一句话就拿到韩家的一万户,立刻照本宣科,找到魏氏家族当家人魏驹,提出了他的倡仪。

魏驹想拒绝,恰好他也有个门客叫任章,象段规一样劝说魏驹。于是,魏驹也象韩虎一样,很高兴的将一万户土地交给了荀瑶。

荀瑶心中那个美,真是无法言说,立刻找到赵氏家族的当家人赵无恤,提出了同样的要求。

但是,赵无恤是谁?他可是赵鞅的儿子,当初,赵鞅将当家人的宝座传给他时,还费了一番周折呢,赵氏家族发扬光大的希望,都寄托在他身上啊!

据说,赵鞅年老的时候,决定要选一位优秀的接班人,让赵氏继续辉煌下去。本来,他已经指定了嫡子伯鲁当接班人,但是又总觉得这伯鲁少点什么,不很放心。于是,就把当时算命很准的姑布子卿请来帮他参考参考。

姑布子卿到了赵府,赵鞅把他嫡出的儿子们全部叫到面前,让姑布子卿逐个看了一遍,然后满怀期待的问道:“他们当中,谁可以当将军啊?“

姑布子卿摇摇头,拈着自己的长胡子,说:“一个都当不了将军!“

赵鞅吓了一跳:”什么,一个都当不了?那我赵氏家族不是完蛋了?“

姑布子卿却又摇摇头,微笑着问道:“我刚才来时,看到一个小屁孩在那边玩,我看其面相,应该是你儿子吧?你把他叫过来,我看看!“

赵鞅一听,吩咐手下把那小孩叫了过来。

姑布子卿上上下下,仔仔细细将小孩打量了半天,颔首道:“这才是真将军啊!”

“他是真将军?你不会看错了吧?他老妈可低贱得很,他也是我的庶子,这样的出身,怎么可能有大富大贵之命呢!”

听了赵鞅的话,姑布子卿却哈哈大笑:“天所授,虽贱必贵!”

这个小孩就是赵无恤,当然,也是赵鞅的儿子,只不过不是嫡子。

赵鞅是聪明人,立刻把赵无恤叫到跟前,和他讨论天下大事,果然,发现这小子比他的其他儿子有水平。

但是,赵鞅很谨慎,为了确保接班人能力出众,他又出了一道题,对他所有儿子说,他有一件宝物在恒山上,如果他们谁能找到,将获得重奖。

赵鞅的儿子们一听,呼啦啦的就往恒山跑,但是,爬到山顶,到处找遍了,也没发现什么宝物,纷纷失望而归。

只有找无恤回来复命,说他找到宝物了。

赵鞅忙问宝物在哪点。

赵无恤说:“从恒山山顶往下看,正是代国的领土,那就是宝物啊,以后我们可以夺过来!”

他的原话是:“从恒山上临代,代可取也!”

赵鞅一听,高兴坏了,这个儿子正是他要找的接班人啊,有子如此,何惧赵氏家族不兴旺发达?

于是,赵鞅废掉伯鲁,立赵无恤为接班人。赵无恤继位后,果然没有让赵鞅失望,‘按照当初的战略构想,将代国的土地并入到赵氏家族手上,虽然代国的国君是他的姐夫。

所以,当荀瑶提出让赵氏家族拿出一万户土地,那简直是要赵无恤的命啊!他如果答应了,如何有脸面去见地下的赵鞅?即便是他手下有10个段规和任章这样的人,也劝不了他答应荀瑶的倡议。

见赵无恤不懂事,荀瑶立刻联系韩氏和魏氏家族,三家出兵,攻打赵氏。

赵无恤见三家大军浩浩荡荡的开了过来,寡不敌众,吓得脸色发白。想起当初老爸赵鞅归天前,交代他如果遇到危险,可以跑到晋阳去,那个地方城池坚固,可以保其平安。于是,赵无恤带着赵氏家族,连夜出发,一溜烟跑到了晋阳。很快就发生了著名的晋阳大战。

荀瑶带着三家军队也很快跟了上来,将晋阳围了个水泄不通。并且让士兵们架起云梯,不断攻城。很快,城里的弓箭都射光了,这时,有人向赵无恤说,以前赵氏家臣董安于在修建晋阳城的时候,就考虑到了今天的境况,预先在城墙里埋了很多可以做箭矢的材料。赵无恤一听,赶紧让人拨开城墙,果然,里面都是可以做箭的材料。董安于真是神人啊!如果董安于当时还在,赵无恤肯定会跪下给他磕一百个响头。

晋阳城内的箭源源不断的射来,三家联军损失很大,也不敢强攻。荀瑶气得不行,就下令挖开汾水,准备水淹晋阳。

但是,董安于当初已经想到了这一招,将城池修筑得很牢固,大水泡了很多天,晋阳城还是巍然不动。

但是,城墙不倒,城里的粮食却没有了,赵无恤知道,再这样下去,他可坚持不了几天。着急得如同热锅上的蚂蚁。恰好这时,他的手下张孟同出来献计,说他有办法解围。然后,如此如此,这般这般,将他的办法告诉了赵无恤。

赵无恤很高兴,立刻表示同意。张孟同于是在半夜悄悄潜出城,来到韩氏和魏氏家族的帐篷,见了韩虎和魏驹,对他们说荀氏(智氏)家族是如何如何的可恨,近百年来,只有他们赵家和韩魏两家是朋友,他们和荀氏家族根本就尿不到一壶里,要他们不要忘记了唇亡齿寒的故事。

韩虎和魏驹一听,是这么回事啊,怎么能跟着荀瑶攻打他们的朋友呢?于是,他们达成共识,要利用此机会,共同消灭智氏。

对于赵韩巍三家达成的协议,荀瑶虽然自认为非常聪明,却一点端倪都没有察觉。还满怀希望的等待大家一起消灭赵无恤呢。因此,他又把韩虎和魏驹叫到他的帐篷里,一起饮酒作乐,商量如何加快进攻。

酒足饭饱后,韩虎和魏驹离开,却正好碰上荀瑶的谋士锜痴。锜痴看了他们一眼,觉得有点不对劲,立刻跑到荀瑶的帐篷里,悄声说:“老大,韩虎和魏驹二人可能要反叛啊!”

“胡说八道,我们关系好得很,刚刚还一起喝酒呢,他们怎会反叛?况且,他们就等到和我一起分享赵家的胜利果实,高兴还来不及,反叛对他们有什么好处?”

荀瑶根本不相信。锜痴继续说:“老大,他们是应该高兴啊,但我在他们脸上看不到一丁点高兴的神色,这就是问题所在!”

荀瑶还是不信,不过,他为了保险起见,又派人把韩虎和魏驹叫来,问道:“锜痴说你们要反叛,真的吗?”

你想,韩虎和魏驹会承认吗?要是承认,那他们就真是太憨了,所以,他们打死不承认,而且一口咬定,是锜痴诬告他们。并且,还反咬一口,信誓旦旦的说锜痴肯定是赵家的间谍,来离间他们三家关系的。

荀瑶听了,频频点头,觉得有理。不过,他对锜痴还是比较放心的,觉得不可能是赵家的间谍。

韩虎和魏驹离开荀瑶的帐篷,又碰到了锜痴,但是,他们毕竟做贼心虚,绕开锜痴跑了。锜痴见状,又跑到荀瑶的帐篷里,叫道:“老大,你怎么把我的原话告诉他们了?”

荀瑶奇道:“你怎么知道?”

锜痴长叹一声:“他们在外面碰到我时,不敢看我,飞跑着离开了,这肯定是他们知道,我已经看穿他们的阴谋了!”

要是荀瑶脑子清醒,应该相信锜痴了,但是,他脑子还是昏的,没有相信锜痴。这就导致了智氏家族的覆灭。

锜痴知道智氏家族完了,他可不想同归于尽,为其殉葬。于是,找了个理由,申请到齐国出差,逃过了一劫。不得不说,后来的结果,说明古时候有的人真的很厉害,他们察言观色及判断事情发展的能力,值得我们好好学习。

当荀瑶在睡梦中听到兵士们的叫喊声,才知道韩虎和魏驹带着他们的人马,将本来灌向晋阳城的洪水,引来淹他们智氏的军队,而且,赵氏家族的军队也从城里杀了出来,现在是韩赵魏三家围攻他们智氏家族。荀瑶被俘,赵无恤恨死了他,将他的头骨刷好油漆,做成了一个饮具,天天拿来喝酒。,

智氏家族就这样灭亡了,韩赵魏三家瓜分了智氏家族的土地和人口,赵无恤也没有辜负他父亲赵鞅的期望,赵氏家族在危亡关头再一次雄起,北方吞并了代国,南边占领了智氏家族的土地,一时间称为三卿中的强者。

这时,晋国公室名存实亡,公元前434年,晋哀公卒,晋幽公即位。韩、赵、三家又瓜分了晋国剩余土地,只有绛与曲沃两地留给晋幽公。从此,韩、赵、魏三家称为三晋。十八年后,晋幽公为“盗”所杀,其子烈公继任。

公元前403年(周威烈王二十三年),周威烈王正式承认韩、赵、魏三家为诸侯。晋烈公后又传孝公、静公两代。静公二年(公元前349年),韩、赵两国杀晋公,分其地,建立近七百年的晋国彻底灭亡。

韩、赵、魏三国又被合称为“三晋”。三家分晋是中国历史上具有划时代意义的重大事件,是春秋战国的分水岭。

司马光的编年体史书《资治通鉴》的记载就从这一事件开始:“周威烈王二十三年,初命晋大夫魏斯、赵籍、韩虔为诸侯……”,作为春秋与战国的分界。