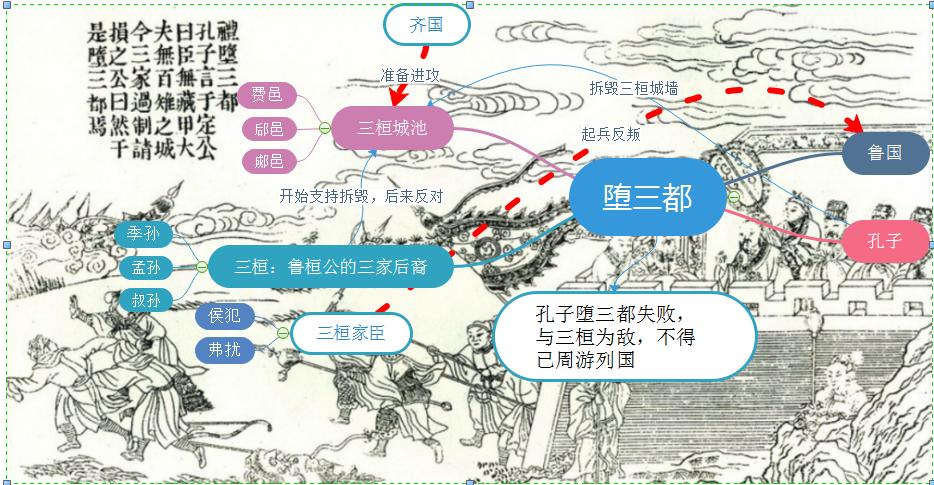

三十四. 堕(hui)三都

事件关系图:

事件过程:

鲁僖公元年(前659年)冬,鲁国季友率师打败了莒国军队,俘虏了莒侯之弟。由于季友对鲁国王室忠心耿耿,为维护鲁国的安定做出了贡献,鲁僖公便把汶水北面的土地及费这个地方赐给了季友,并命季氏世代为上卿。从此,费地成为季氏的私邑。以后,僖公又封庆父的后代为孟孙氏,封邑在郕(今宁阳县东北)。封叔牙的后代为叔孙氏,封邑在郈(今东平县南)。季孙、叔孙、孟孙三家世代为鲁大夫,共执国政。因三家同为鲁桓公之后,史称"三桓"。三桓中以季孙氏势力最大,私属甲士达七千余人。

当时,三桓都有自己的城池,相当于他们的都城,因此,这里的三都,就是指三家的封邑(封地)。他们的城池,一般由家臣管理。这些家臣,狗仗人势,势力越来越大。

按照周礼,天子、诸侯、大夫筑城的高度、广度都有定制。春秋中期以后,鲁国国君的势力不断下降,三桓及其家臣的势力却越来越强大。特别是三家的家臣,经常以下犯上,甚至侵凌“三桓”,常常越过“三桓”干预国政。并且,他们还将城池修得越来越高大。,以其控制城池作为据点,发动叛乱。“,

其中,叔孙氏的家臣侯犯就仗着身高力大,武术超群而野心勃勃,挟持叔孙氏,控制“三桓”,控制郈邑,总揽鲁国大权。全不把叔孙氏放在心中。叔孙氏也视侯犯为眼中钉,肉中刺,一心欲翦除之,无奈力不从心,只好忍气吞声。

鲁定公十二年(前498年),孔子为鲁国的大司寇兼摄相事,为了加强君权,防止家臣据“三桓”之私邑反叛,建议鲁定公拆毁“三桓”私邑。

开始,季孙斯和叔孙州仇、仲孙何忌想要抑制家臣势力,也支持堕三都。叔孙氏先堕毁郈邑。季孙氏的家臣费邑宰(相当于县官)弗扰起兵反鲁,率军攻入鲁国国都曲阜,鲁定公和季孙斯(季桓子)、仲孙何忌(孟懿子)和叔孙州仇(叔孙武叔)躲在季氏的宫中。孔子派申句须、乐颀率军击败弗扰,弗扰逃到齐国。

齐国看到鲁国自毁城垣,便派军队来到鲁国边境,准备等鲁定公推掉最后的城墙,就进攻鲁国。郕邑宰公敛处父反对堕毁郕邑,于是,三桓(季孙氏、叔孙氏、孟孙氏)也开始反对堕三都。堕三都行动就此半途而废,孔子和三桓也因此成为了敌人,不得不中断仕途和救国理想,与弟子们踏上了周游列国的道路。

孔子以抑制家臣为名,行强公室,抑三卿之实。这样以来,家臣势力固然被打击,但势必又削弱了三家做为卿大夫的自身势力,因“投鼠”不能“忌器”,这种有利于巩固国君地位的“一石二鸟”之策,总因三家,即“三桓”的半心半意而告失败。

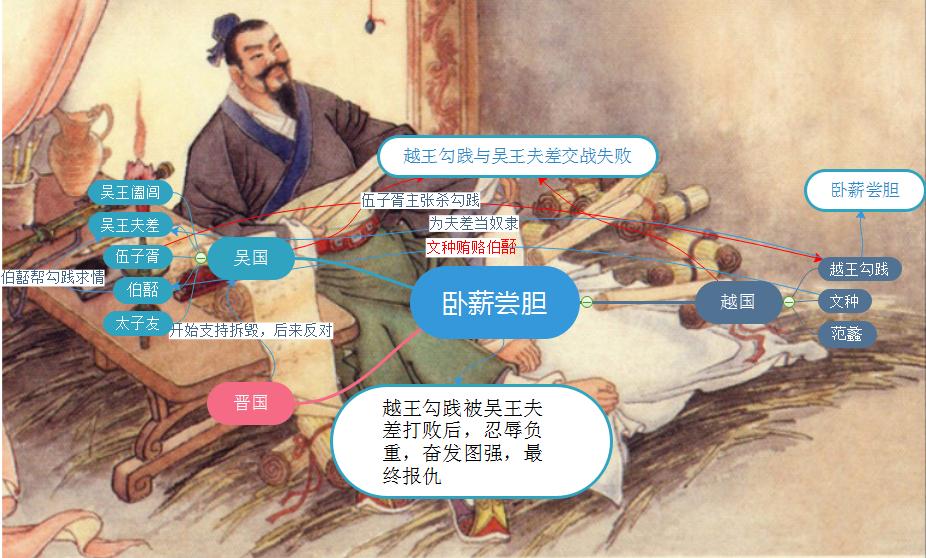

三十五. 卧薪尝胆

事件关系图:

事件过程:

公元前496年,吴王阖闾派兵攻打越国,被越王勾践打得大败,阖闾也受了重伤,临死前,嘱咐儿子夫差要替他报仇。夫差牢记父亲的话,日夜加紧练兵,准备攻打越国。 过了两年,夫差率兵把勾践打得大败,勾践被包围,无路可走,准备自杀。这时谋臣文种劝住了他,说:“吴国大臣伯嚭(pi)贪财好色,可以派人去贿赂他。”勾践听从了文种的建议,就派他带着珍宝贿赂伯嚭,伯嚭答应和文种去见吴王。

文种见了吴王,献上珍宝,说:“越王愿意投降,做您的臣下伺候您,请您能饶恕他。”伯嚭也在一旁帮文种说话。伍子胥站出来大声反对道:“人常说‘治病要除根’,勾践深谋远虑,文种、范蠡精明强干,这次放了他们,他们回去后就会想办法报仇的!”这时的夫差以为越国已经不足为患,就不听伍子胥的劝告,答应了越国的投降,把军队撤回了吴国。

吴国撤兵后,勾践带着妻子和大夫范蠡到吴国伺候吴王,放牛牧羊,终于赢得了吴王的欢心和信任。三年后,他们被释放回国了。

勾践回国后,立志发愤图强,准备复仇。他怕自己贪图舒适的生活,消磨了报仇的志气,晚上就枕着兵器,睡在稻草堆上,他还在房子里挂上一只苦胆,每天早上起来后就尝尝苦胆,门外的士兵问他:“你忘了三年的耻辱了吗?”他派文种管理国家政事,范蠡管理军事,他亲自到田里与农夫一起干活,妻子也纺线织布。勾践的这些举动感动了越国上下官民,经过十年的艰苦奋斗,越国终于兵精粮足,转弱为强。

而吴王夫差盲目力图争霸,丝毫不考虑民生疾苦。他还听信伯嚭的坏话,杀了忠臣伍子胥。最终夫差争霸成功,称霸于诸侯。但是这时的吴国,貌似强大,实际上已经是走下坡路了。

公元前482年,夫差亲自带领大军北上,与晋国争夺诸侯盟主,越王勾践趁吴国精兵在外,突然袭击,一举打败吴兵,杀了太子友。夫差听到这个消息后,急忙带兵回国,并派人向勾践求和。勾践估计一下子灭不了吴国,就同意了。

公元前473年,勾践第二次亲自带兵攻打吴国。这时的吴国已经是强弩之末,根本抵挡不住越国军队的强势猛攻,屡战屡败。最后,夫差又派人向勾践求和,范蠡坚决主张要灭掉吴国。夫差见求和不成,才后悔没有听伍子胥的忠告,非常羞愧,就拔剑自杀了