根据《尚书》和出土的青铜器铭文记载,西周的主要制度包括:宗法制、分封制、礼乐制和井田制等。

宗法制:

宗法制起源于夏朝,发展于商朝,西周时期,进一步得到完善。在原来嫡庶的基础上,划分为大宗和小宗。嫡为大宗,庶为小宗。

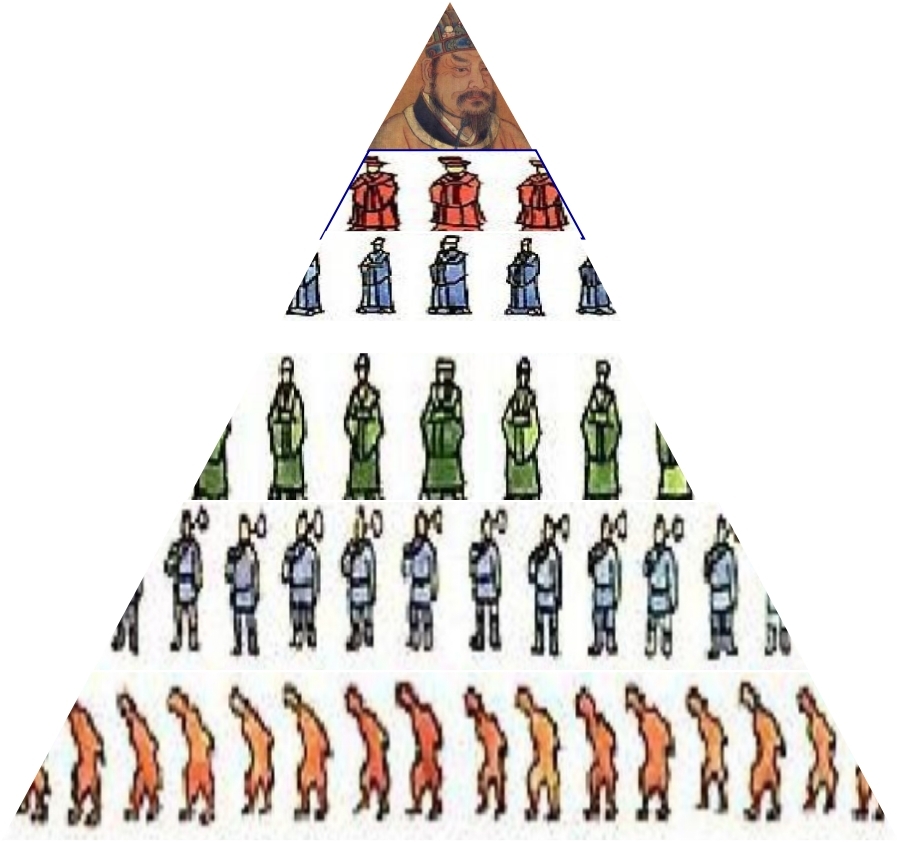

按照周代的宗法制度,周王自称天子,称为天下的大宗。天子的除嫡长子以外的其他儿子被封为诸侯。诸侯对天子而言是小宗,但在他的封国内却是大宗。诸侯的其它儿子被分封为卿大夫。卿大夫对诸侯而言是小宗,但在他的采邑内却是大宗。从卿大夫到士也是如此。因此贵族的嫡长子总是不同等级的大宗(宗子)。大宗不仅享有对宗族成员的统治权,而且享有政治上的特权。

实行宗法制度,必须首先严格区别嫡庶关系。凡大宗必是始祖的嫡系子孙,而小宗则或宗其高祖、或宗其曾祖、或宗其祖、或宗其父,而对于大宗则都为庶。依照宗法的规定“有百世不迁之宗,有五世则迁之宗”。因为大宗的始祖只能有一个,不可能有两个。所以大宗永远是大宗。至于小宗,由于族类繁衍的结果,分家出去,另立门户的人越来越多,小宗也就不断增加,一般到了五世就必须分出一些子孙。以周王室为例,文王的嫡长子武王是大宗,被封为诸侯的文王其他的儿子如周公,就是小宗。武王和周公的关系,从血统上来说,虽是兄弟,但从政治上来说已变成君臣关系,因此,只有武王才有祭祀文王的特权,周公是没有这种资格的。周公只有在武王的统率之下,才能参加文王的祭典。这是因为武王是周公的大宗。所谓“庶子不祭祖者,明其宗也”,就是这个意思。周公被封到鲁国后,他是鲁国的始祖,也就是所谓别子。依据规定,则“继称者为小宗”,所以周公的儿子伯禽及其嫡系后裔,对周天子来说,就变成了小宗。但在鲁国内,他是继承其始祖周公的,也就是继承“别子”的。按照“别子为祖,继别为宗”的规定,伯禽又是大宗。被分封为卿大夫的周公的其他儿子,即伯禽的诸弟,对于伯禽来说,又变成了小宗。同样道理,在鲁国,只有伯禽及其嫡系子孙才有祭祀周公的特权,伯禽的诸弟只有在他的率领之下,才能参加祭祀周公的祭典。卿大夫和士的关系,也是如此,卿大夫是大宗,士是小宗。士是贵族阶级的最底层,不再分封。

后来,各王朝的统治者对宗法制度加以改造,逐渐建立了由政权、族权、神权、夫权组成的封建宗法制。

分封制:

分封制和宗法制紧密相连,西周灭商后,因其国都远在西北,不利于控制幅员辽阔的疆土和统治商代后裔,便大规模地以封地连同居民分赏王室子弟和功臣,诸侯在其封国内享有世袭统治权,也有服从天子命令、定期朝贡、提供军赋和力役、维护周室安全的责任。

比如姜太公因功封齐,建立齐国。周公旦作为武王弟弟,分封于鲁,建立鲁国。

井田制:

井田制在商朝时期出现,在西周时期得到极大发展,前面已详述,不再赘述。

礼乐制度:

“礼不下庶人,刑不上大夫”,这句话,出自西汉成书的《礼记·曲礼》。说明了中国古代的礼乐制度规定。西周时期,对礼乐非常重视,我们现在看到的儒家十三经之一的《周礼》,即是西周时期周公旦的著作,的礼乐制度总结。《周礼》、《仪礼》和《礼记》合称“三礼”,是古代华夏礼乐文化的理论形态,对礼法、礼仪作了最权威的记载和解释,对历代礼制的影响最为深远。经学大师郑玄为《周礼》作了出色的注,由于郑玄的崇高学术声望,《周礼》一跃而居《三礼》之首,成为儒家的煌煌大典之一。

周朝伊始,为配合政治上维护宗周统治的分封制,周公旦在意识形态领域进行了全面革新,将上古至殷商的礼乐进行大规模的整理、改造,创建了一整套具体可操作的礼乐制度,包括饮食、起居、祭祀、丧葬……社会生活的方方面面,都纳入“礼”的范畴

《今本竹书纪年疏证》:“武王没,成王少,周公旦摄政七年。制礼作乐,神鸟凤皇见,蓂荚生,乃与成王观于河、洛,沈璧。礼毕,王退俟。至于日昃,荣光并出幕河,青云浮至,青龙临坛,衔玄甲之图,坐之而去。礼于洛,亦如之。”

《释名》曰:“礼,体也。言得事之体也。”《礼器》曰:“忠信,礼之本也;义理,礼之文也。无本不立,无文不行。”礼是一个人为人处事的根本。也是人,之所以为人的一个标准。故《论语》曰:“不学礼,无以立。”

西周乐,在西周,以五声八音为乐,五声为音阶,即宫、商、角、徵、羽。八音为器乐之分类,即埙、笙、鼓、管、弦、磬、钟、柷等。

《周礼》的制度设计,体现着儒家的博爱精神。如:保息制度:“以保息六养万民:一曰慈幼,二曰养老,三曰振穷,四曰恤贫,五曰宽疾,六曰安富。”

礼强调的是别,即所谓尊尊;乐的作用是和,即所谓亲亲。有别有和,是巩固周人内部团结的两方面。

刑法:

中国的刑法起源比较早,在夏朝以前虞舜时期,舜任皋陶为掌管刑法的官,就有“皋陶之刑”。《左传》昭公十四年载:“《夏书》曰:‘昏、墨、贼、杀。’皋陶之刑也。”。

夏朝时期,制定的刑法称做“禹刑”。所谓“禹刑”即夏代法律的总称,不一定是禹时制定的。古书记载:“夏后肉辟三千”、“夏后氏正刑有五,科条三千”、“夏刑三千条”等等。

商代的刑法较夏代有新的发展。《左传》昭公六年载:“商有乱政,而作汤刑。”汤是商朝的建立者,“汤刑”指有商一代的法律,或因最初制定于汤时,故以汤为名。由于商代法律已初具规模,以至于周朝建国之初还强调沿用殷法统治商族遗民,即刑罚断狱要用殷之常法。从殷墟甲骨文看,商代似已有墨、劓、剕(刖)、宫、大辟等五刑。

周朝建立后,在商朝刑法基础上进一步进行了完善。传说西周立国之初就订出“刑书”九篇,周穆王时,司寇吕侯又作《吕刑》。鉴于商末刑法过重,曾激起人民的强烈反抗,周朝统治者认识到仅依靠暴力镇压并不能维持其统治,于是提出了“明德慎罚”的主张,产生了刑罚的目的在于预防犯罪的思想,在刑法中初步划分了故意(非眚sheng)和过失(眚)、一贯(惟终)和偶犯(非终)的区别。对于故意和一贯犯罪,虽是小罪也处重刑;过失和偶犯,即使情节严重亦可减刑。