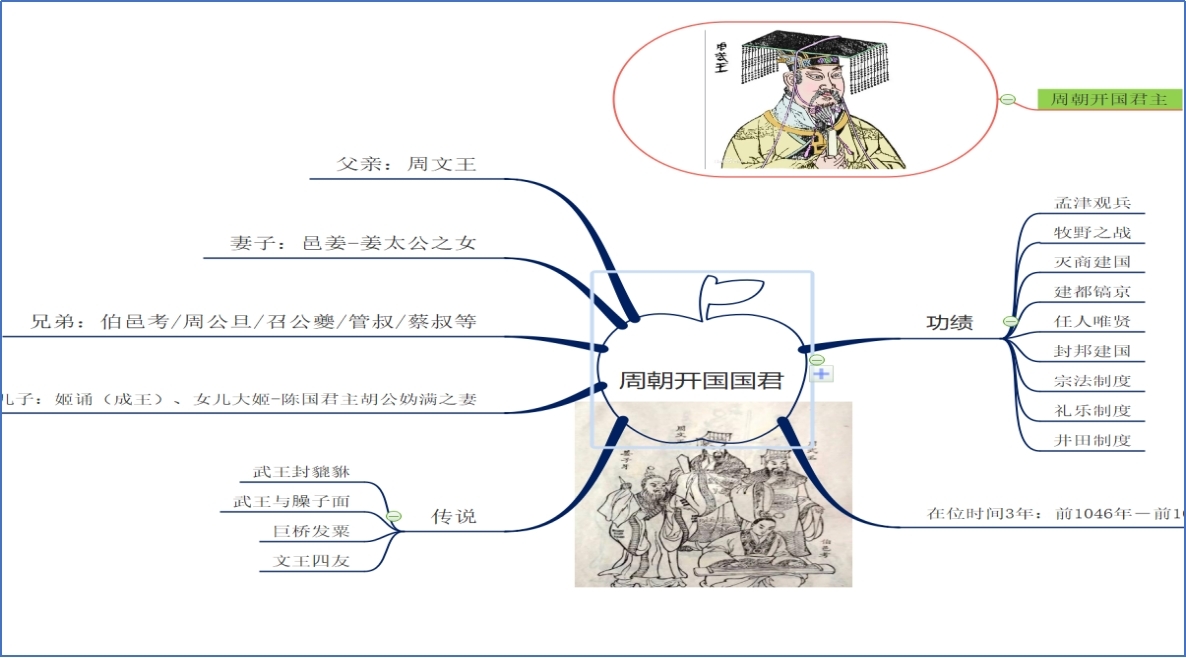

二.开国君主周武王姬发

武王姬发是文王姬昌次子。文王大儿子伯邑考已被商纣王杀死,前面说过。公元前1050年,西伯侯姬昌驾崩,武王姬发继位,尊称姬昌为文王。

在商朝时期,周国原为地处西陲的一个小属国。文王在位50年,实行许多正确的政策,国力逐渐强大,逝世时天下三分已得其二,为灭商奠定了基础。武王继位后,继承父亲遗志,重用贤才治理国家,继续以姜太公(即姜尚)为军师,并用弟弟姬旦为太宰,召公、毕公、康叔、丹季等良臣均各当其位,人才荟萃,政治蒸蒸日上。对外争取联合更多诸侯国,孤立商王朝,壮大自己力量。周国日益强盛。

而在此时,商朝在暴君纣王统治下,政治虽然腐败,但军事上还比较强盛,武王审时度势,积极为灭商准备条件,等待时机,在他即位9年后,为便于进攻商朝都城朝歌,将周国都城由丰(今陕西西安沣水西岸)迁都至镐(沣水东岸),举行了历史上有名的孟津观兵。

这次观兵实际上是一次为灭商做准备的军事演习。武王亲率大军,先西行至毕原(今陕西长安县),到他父亲文王陵墓前祭奠,然后,他挥师东进,向朝歌前进。为了借用他父亲文王的威信,感召军民,他命人在中军竖起一块大木牌,牌子上写着他父亲西伯侯姬昌的名字,而他自己只称太子发,意思是仍由文王担任统帅。周国大军浩浩荡荡,不一日便抵达黄河南岸的盂津,天下诸侯闻讯,纷纷前来投靠,据说有800诸侯赶来参加。人心向周、商纣王孤立无援的形势已形成,诸侯们均力劝武王姬昌立即向朝歌进军,攻打商纣王。武王和军事姜太公商量了很久,考虑各种因素,认为时机还不成熟,在军队渡过黄河后,又下令全军返回,并以“诸位不知天命”告诫大家,不要操之过急。从这点可以看出,武王姬昌做事非常稳妥。不鸣则已,一鸣惊人。对商朝的进攻是不打则已,一旦开打,就要将其全部歼灭。

孟津观兵后,又过了两年,武王派出去的暗探报告,纣王更加昏庸暴虐。当时,丞相比干,太师箕子,微子号称“殷末三仁”或“殷末三贤”。丞相比干因为忠言进谏,竟然被剜心杀害,太师箕子进谏,被囚禁,后来逃到朝鲜,建立了朝鲜国。微子冒死进谏,纣王不听,微子于是出走,离开了朝歌。

比干是纣王的叔父,箕子也是纣王的叔父,微子是纣王长兄,他们纳谏,都没有好结果,其他人更不敢说话了。

公元前1046年,武王同军师姜太公研究,认为灭商条件已完全成熟,遵照文王“时至而勿疑”的遗嘱,果断决定发兵伐商,通告各诸侯国向朝歌进军。出发前,太史卜了一卦,得兆象大凶。见此不吉之兆,百官大惊失色,建议不要发兵。但武王决心已定,不迷信鬼神,毅然率兵车300乘、近卫武士3000人、甲士4.5万人向朝歌进发。大军到达朝歌郊外70里处的牧野(今河南汲县南),各诸侯率兵车4000乘会合。纣王闻知周兵已到,调集都城的士兵,再把囚犯、奴隶、战俘武装起来,共起兵17万(一说70万)相迎。双方开始了历史上著名的牧野之战。武王在战前向全军发表誓词,历数商纣王的罪恶,说明伐纣的正义性,动员将士们英勇杀敌。决战开始后,周军士气高涨,奋勇冲杀。商纣的军队在周军凌厉攻势下一触即溃。那些参战的奴隶、囚徒不愿为纣王卖命,反把武王看作救星,倒转矛头引导周军杀入朝歌。纣王见大势已去,登上鹿台,自焚身死。商朝由此灭亡。

武王灭商后,建都于镐。为了收服人心,巩固新建的政权,在政治上采取了许多政策和措施。

首先,采取了以殷治殷,分而治之的办法,安抚殷商遗民。他封纣王之子武庚为殷侯,继续治理殷民。同时,将殷商王畿 (京城周围千里)内的地域分为卫、庸、邶三个小国,封自己的三个弟弟管叔、蔡叔和霍叔分别治理,负责监视武庚,号称“三监”(后来发生了三监之乱,周公东征平叛)。他下令释放被纣王囚禁的百姓,散发供纣王奢侈之用的财物、粮食,赈济饥民和贫弱的百姓。通过采取这些措施,商地很快稳定下来。

其次,采取封邦建国的方略,实行对全国的统治。为了吸取商朝灭亡的教训,治理好国家,武王专门把箕子接来镐京,虚心请教安邦治国之道。根据箕子讲述的道理,他同姜太公、周公旦等商议,决定将古时已有,但还未完全形成的宗法制度进一步完善和确定下来。即把全国分成若干个侯国,由周天子分封给在灭商大业中做出了贡献的姬姓亲族和有功之臣;各诸侯可以拥兵,但必须随时听从天子调遣,定期向天子纳贡、朝贺;允许封侯世代承袭,并可在封国内分封卿、大夫;天子对诸侯有赏罚予夺之权,对封国中分封卿、大夫也有权过问。毫无疑问,武王实行的封邦建国方略,相对于商朝那种原始小邦林立的现象来说,显然是一个进步。它确有统天下于一尊的意义,在当时起到了巩固和加强全国统治的作用。

武王为了巩固全国政权,日夜思虑,睡不好觉。他还同周公旦讨论过在当时被认为地处天下之中的洛邑(今河南洛阳)营建东都,以便于加强对东方的控制。可惜未能实现这个计划,在灭商二年后他即逝世。

周武王在政治上的成就:

封邦建国

牧野之战后,武王进入商都,将商朝都城畿(ji-靠近都城的地方)内为邶、鄘(yong)、卫三国,以邶封商纣王之子禄父(即武庚),鄘、卫则由武王之弟管叔鲜、蔡叔度分别管理,合称三监(一说管叔监卫、蔡叔监鄘、霍叔监邶,以监视武庚)。随后派兵征伐尚未臣服的商朝诸侯,据记载征服者有99国,臣服652国。

武王四年(约前1046年),武王灭商后,还师西归,在他新迁的都邑镐京(即宗周,今陕西西安西北沣水东)举行剪彩仪式,正式宣告周朝建立。

周王朝建立后,所面临的政治形势相当严峻,武王以“小邦”之君统治如此大的区域,担心诸侯叛乱。为了巩固政权,适应新形势的需要,武王决定按功行赏,调整统治集团的内部关系,实行以周王室为中心的分封政治制度。先后受封的功臣主要有:姜太公、周公旦、召公奭(shi)等。为了控制广阔的新征服区,周初沿用商的分封制,把王族、功臣以及先代的贵族分封到各地做诸侯,建立诸侯国。先后分封的有鲁、齐、燕、卫、宋、晋、虢等71个诸侯国。

周武王这种封封主要的目的有三:

其一、安抚殷民:封纣王之子武庚于殷,并在殷的周边,设邶、墉、卫三国,封给霍叔、管叔、蔡叔,用来监视武庚,此举明告天下,灭纣是吊民伐罪,无灭殷绝祀之意,以安抚东方的殷人。

其二、兴废继绝:把焦、祝、蓟、陈、杞这些封国,封给有功德于人民的古代帝王的后裔,表示崇德报功之意,鼓舞民心。

其三、移民实边:齐、鲁、燕三国,为周在东方征服的新领域,这些封国能够帮助周王朝守护边疆。

宗法制度

宗法制早在原始氏族时期宗法制就有所萌芽,但作为一种维系贵族间关系的完整制度的形成和出现,则是西周时期。周武王灭商,统一天下后,在宗法制度下,制定了规定:“天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子弟” ,形成了系统而完整的管理体系。

宗法制是一种按照血统远近区别亲疏的权利继承制度,源于父系氏族家长制,其核心是嫡长子继承制,主要用于区分嫡庶、亲疏关系,目的是在家族内部确立地位、财产的继承权,完善和巩固分封制,防止贵族之间因为权力的继承问题发生纷争。大宗(嫡系长房)在家族内部因有财产的继承权,所以受到庶宗(小宗-其他余子)的敬奉,即所谓的“尊祖敬宗”。

井田制度

为配合政治组织中的分封制,社会组织中的宗法制,文化思想中的礼乐制,周武王在经济方面继承和发扬了商朝时期的井田制。

礼乐天下

周武王建立西周后,开创了一系列史无前例的伟大措施,其核心思想为“敬天保民”,周武王建立了礼制。也就是礼乐制度。分礼和乐两个部分。礼的部分主要对人的身份进行划分和社会规范,最终形成等级制度。乐的部分主要是基于礼的等级制度,运用音乐进行缓解社会矛盾。前者是所有制度的基础和前提,后者是制度运行的形式和保障。

周礼严格区分和限定了社会中每一个个体所处的地位,从国家制度和宗法层面对国民予以强制性约束,建立了等级森严的差异化社会,为了在这样的社会里保持人与人之间的和谐相处,统治者采用音乐,用精神和文化的感召力来作为沟通情感的基本方式,化解因为礼的等级化、秩序化引起的种种对立和矛盾。

从此陕西姬周成为中华文明的奠基者——政治组织中的分封制,社会组织中的宗法制,经济组织中的井田制,文化思想中的礼乐制,影响中国长达三千多年。

周武王通过采取政治组织中的分封制,社会组织中的宗法制,经济组织中的井田制,文化思想中的礼乐制,影响中国长达三千多年,成为中华文明的奠基者。

关于周武王的轶事典故:

武王封貔貅

传说姜子牙助武王伐纣时,一次行军途中偶遇一只貔貅(pixiu),但当时却无人认识,姜子牙觉得它长相威猛非凡,就想方设法将它收服并当做自己的坐骑,带着它打仗屡战屡胜。周武王见貔貅如此骁勇神奇,就给他封了一个官,官号为“云”。

武王与臊子面

今天我们喜欢的臊子面,据说起源于周朝。相传周武王伐商时,在岐山遇到像“龙”的怪兽。杀了怪兽,为了鼓舞士气,决定每人分吃怪兽肉。但是人太多,不够分,就将肉煮汤,里面放一些面疙瘩,每人分喝一碗,大家都说好吃。这也是岐山臊子面的雏形。

巨桥发粟

巨桥,古桥名,位于今天河北省广宗县张葛集村。周武王灭纣后,派遣南宫括(又称南宫子,文王四友之一,武王时期贤臣,灭商后,奉命拆除纣王鹿台)散发巨桥仓的粮食,赈济饥民,史称巨桥发粟。巨桥发粟表明了周王朝与殷商王朝截然不同的施政方式,即由“敬神贱民”变为“敬天保民”,是周武王实施仁政的具体体现,为周初稳定民心起到了表率作用。

武王在位3年(前1046年—前1043年),死后由儿子姬诵继位。