6.1先论述可能产生益时疆缘群文化的朝代

打造如此庞大的文化工程,不可能是民间行为。需要有强大的国力,并且是能够对西域(特别是乌孙)有效控制的王朝,即西汉、东汉、北魏(三国)、西晋、唐、元、明、清。

首先排除都城不在长安的元、明、清三朝。此三朝构造“心向未央”图式的动力不大。

其次,北魏(三国)和西晋不仅都城不在长安,而且更重要的是国力不足。

再次,东汉都城不在长安,毕竟与西汉一脉相乘,是有可能产生益时疆缘群文化的朝代。但是,据史料记载,自王莽后,东汉时期的西域乌孙属国并不在其控制之下。

此外,还需要排除一个属国,即“准噶尔汗国”。在相关文献和牧民的记忆中,七托海传说盛行于准噶尔汗国时期。但是,准噶尔汗国是蒙古族建立的北方少数民族地方政权,不可能选择“心向未央”的图式,更不可能将北斗斗柄的方位故意朝向南方。因此,可以排除之。

那么,可能产生益时疆缘群文化的朝代就只剩西汉和盛唐。

6.2“心”字书法角度考证益时疆缘文化形成年代

从上一节6.1中的分析可以判断,可能产生益时疆缘群文化的朝代就只剩西汉和盛唐。众所周知“汉隶唐楷”。鉴于此,在古代公文行文的文献中,通过分析采用何种书法习惯,就可以清晰地判断出其所处的朝代。

6.2.1“心”字图式与楷体心字在中心一点的缺乏美感

西汉公文流行使用的是隶书。盛唐公文流行使用的是楷书。那么接下来分析一下,地图上勾勒出来的“心”字图式到底符合哪一种书法习惯?

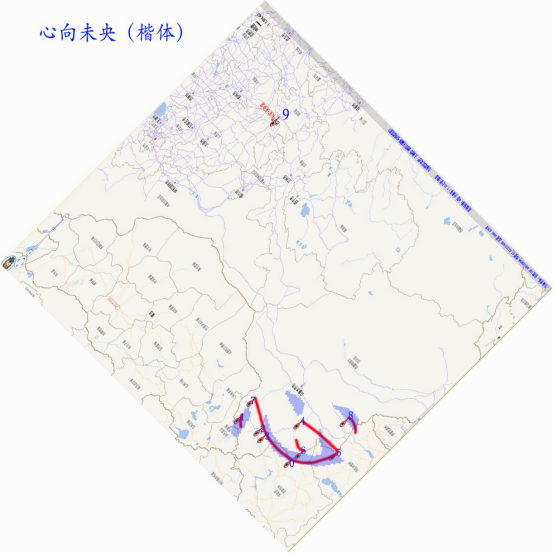

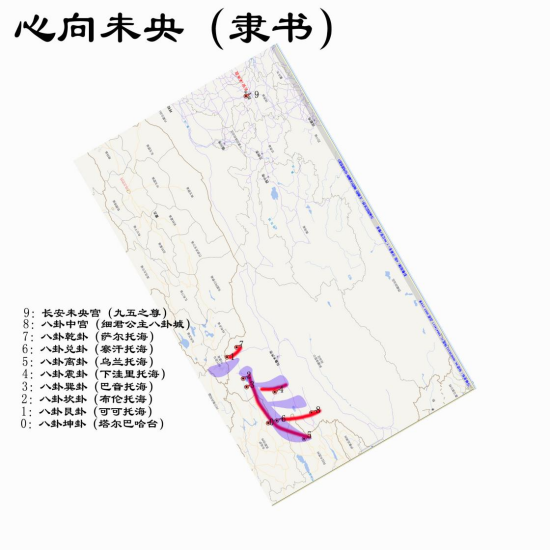

图6.1 最初按照现代汉语公文写作习惯勾勒出的“心”

注明:(“底图引自天地图”,网址w w w.tianditu.gov.cn)

从图6.1中可以看出,勾勒出的“心”字图式,中间的一点,点的位置过于偏里,与楷书的书写习惯不符。有具体记载和留存的汉字演变顺序是甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书、楷书、草书、行书。

图6.2 点6和点0之间挨的过近

注明:(“底图引自天地图”,网址w w w.tianditu.gov.cn)

使用楷书、草书、行书勾勒出来的“心”字样式牵强,缺乏美感。使用甲骨文、金文、大篆勾是古代象形的“心”难以与此图勾勒相同的“心”字样,因此不符合。

图6.3 楷体中的“心”

注明:(“底图引自天地图”,网址w w w.tianditu.gov.cn)

以楷体为例,楷体是唐代盛行的一种行文字体,其特点是圆润饱满,三个点都在卧钩笔画之外,但是,由于0与6点挨的太近,导致中间的点落在了内部,从而失去了美感,也不符合楷体书写习惯。

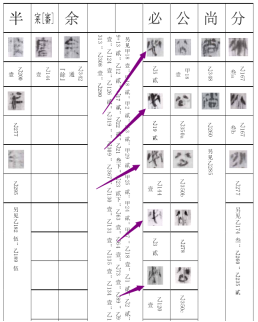

6.2.2“心”字图式与汉隶(秦隶)体心字自然贴切富有美感

从形态上来看,勾勒出来的“心”与未央宫遗址出土的文物上的西汉长安城未央宫骨签书法“思”字下的“心”非常接近。同时,与未央宫遗址出土的文物上的西汉长安城未央宫骨签书法“德”、“怪”、“意”中的“心”字旁,属于西汉隶书带有篆书特征,与图上勾勒出来的“心”比较接近。此外,还与已经出土的天水秦简乙种《日书》中具有秦代古隶书写特征的“心”也很接近。

图6.4 秦简:心字的古隶特征

隶书以方折直笔为核心,进行“直线”运动,赋予笔画以峭疾倔强之感。

图6.5 西汉未央宫遗址出土的文物上的西汉长安城未央宫骨签书法中的“心”

图6.6 秦汉篆书、隶书“心”字对比

在图中,武威汉简《杂占木简》中的“思”字带来了更多的启发。这是一本用来记录占卜的书,与本文记录天人感应相关的“心”具有较高的相似度。

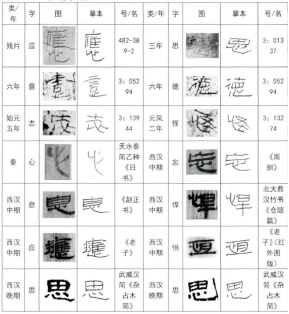

6.3“心向未央”(隶书)

图6.7 隶书中的“心”

注明:(“底图引自天地图”,网址w w w.tianditu.gov.cn)

如图,隶书写出来的“心”,与图像勾勒出来的“心”最为接近。秦、西汉时期使用的是竹简,文字是用刀刻上去的,因此,卧钩笔画倾向于隶书中的简约风。像隶书以后的书法字体美观,但是不利于在竹简上刻画。同时,图中“0-7”依次代表塔尔巴哈台、可可托海、布伦托海、巴音托海、下洼里托海、乌兰托海、察汗托海、萨尔托海。“8”代表细君公主驻地(特克斯八卦城)。“9”代表长安未央宫,与九五之尊遥相呼应。“0-8”这9个点位,共同构成了一个西汉公文常见的隶书体“心”字图式。这个“心”字图式与远在千里的长安未央宫,共同构成了“心向未央”。

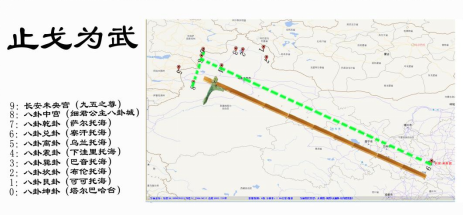

6.4“止戈为武”图式推算年代

6.4.1建成年代的大致时间推算

图6.8 止戈为武图式

注明:(“底图引自天地图公众版”,网址w w w.tianditu.gov.cn)

从“止戈为武”的图式中,首先,符合对西域实行和亲政策的主旋律:“化干戈为玉帛”。其次,“止戈为武”也是一种告诫。图式交叉点位刚好在巴尔鲁克山(葫芦所在地,禄存星所在地),说明西域各属国只要顺从,即可富贵;如果反抗,虽远必诛。第三,“止戈为武”挥舞的范围符合西汉中期汉匈争夺的焦点地区的历史史实。第四,“武”是汉武帝的谥号,这也反映出,项目完工应该在武帝驾崩以后。当然不会相隔太久,自古以来都不用质疑中国人干工程项目的速度。这是文化自信的体现。

综合以上三点可以看出,益时疆缘文化就是在西汉中期武帝驾崩不久后建成。那么具体是哪一年呢?

6.4.2建成的具体年代

这里运用的是,堪舆师对于三元九运理论的认知。在堪舆师眼里,每一个壬寅(虎)年,都会带来转折,之前运势好的人,可能会运势突然变坏;之前默默无闻的人,运势突然就变好,变得名扬天下。

因为这个项目的建设者肯定是西汉时期的堪舆师无疑。所以,这个项目体现出来的思想也是他们对于《易经》文化的执念。

由于此项工程是奉密诏而建(详见,第10章第1节,益时疆缘属于受未央密诏建设的“文化润疆”工程)。这个项目是西汉那个时期无数堪舆师的智慧与心血,不愿让其永远淹没。按照他们的思维习惯和文化惯例,项目必须于公元前79年,壬寅(虎)年(35个轮回后是2022年)完工。

在西汉时期的堪舆师的精神世界里,壬寅(虎)年具有着特殊的作用。而将益时疆缘文化加密的钥匙就是《易经》对于坤卦初六爻的理解。

6.5再议塔尔巴哈台山在年代界定中的作用

6.5.1此山是我开

先说一个故事:一个屁股上长了一颗大痣的襁褓婴儿。

话说大宋太平兴国年间,庐州大街上有两个妇人在争夺一个襁褓中的婴儿。一个身妇人着黄衣衫,一个妇人身着绿衣衫。都说是自己家的孩子。

众人问:“有何证据?”

两个妇人还没等开口,一个烧饼摊的小贩抢先说:“孩子是绿衣衫妇人的,我听她叫孩子名字大志。”

绿衣衫妇人回答:“是的,因为希望孩子要有大志向。”

黄衣衫妇人回答:“不对,孩子叫守一,乳名叫大志。她是刚才听我叫过孩子的乳名,听来的。因为孩子屁股上有一颗很大的痣,臀部有痣代表异性缘特别好,容易烂桃花。所以叫大名守一,乳名叫大志。”

众人见证下,孩子屁股上真有一个很明显的大痣。大家说这个孩子是谁的呢?

6.5.2先入为主的错觉

塔尔巴哈台首先看上去好像是草原文化孕育出来的地名。但是,现有资料显示:塔尔巴哈台的名字由来最多能追溯到元朝。那么元朝以前此山叫什么呢?名字产生的来由是什么呢?继承了何种文化基因呢?

既然上述问题解释不清,我们会不会像上面的烧饼摊的小贩一样,产生了先入为主的错觉呢?

6.5.3又一个比喻句

“胡杨林多”比喻的是“缘定三生之地”。这也是一种比喻句(借喻)的修辞手法。与此地不远的塔尔巴哈台山因旱獭多而命名。那么“旱獭多”是不是也有类似的情况呢?

第一点反问:如果旱獭多就命名此山为塔尔巴哈台,那么此山蚂蚁更多为什么不命名为蚂蚁多出没的地方呢?

第二点反问:因“旱獭多”命名此地名,是不是多少有些儿戏呢?

第三点假设:既然多少有些儿戏,现假设塔尔巴哈台有更深层次、鲜为人知的寓意和文化内涵。如果假设成立,那么这个地名的继承的是谁的文化基因呢?

单纯就看下面三个词组,“旱獭多”、“胡杨林多”、“石榴籽一样”可以归纳为同一个句式:“名词+形容词(或比像助词)”。为什么要这样归纳呢?

下面比较下列三个比喻句:

比喻句甲:“各民族像石榴籽一样紧紧拥抱在一起!”(明喻,石榴籽更加具象化)

比喻句乙:“(潜台词:姑娘追活动结束后,)像众多相互看对眼的青年男女一样到胡杨林里缘定三生。”(借喻,胡杨林更加具象化且草原上常见)

比喻句丙:“(潜台词:大汉西域各属国听着,)大汉与你们之间应该像山上众多旱獭一样在冬天报团取暖!” (暗喻,旱獭更加具象化且草原上常见)

比喻句丙(暗喻)提取特殊意义的词组:“旱獭多。”

表6.10 两种文化名片的比较

案例1 | 案例2 | |

汉语名 | 冰墩墩 | 坤初 |

意译 | 英文:Bing Dwen Dwen | 旱獭多 |

直译 | 汉语拼音:bīng dūn dūn | 塔尔巴哈台 |

今天,无论我们身处地球上任何一个角落,当有人谈论Bing Dwen Dwen,而没说“冰墩墩或bīng dūn dūn”的时候,我们不会感觉陌生,而是觉得自豪。这就是文化自信一种具体的体现。

参照表4.10,塔尔巴哈台当初命名的时候也许就有多个方案(多个表达方式)。例如:坤初山(草原话:发塔尔巴哈台音的比喻句中的一部分词组,汉语拼音:ta er ba ha tai)。

6.5.4总之,塔尔巴哈台山最开始就是西汉最先开发

如今的人在古地图上有一种错觉,觉得古代两国之间画出来的线就是边境线,其实,不是,古代没有边境的概念,相互之间只是一种对于势力范围划分的默契。2100年前的西域,到处都是无主之地。塔尔巴哈台就是其中之一。

西汉先民随着公主出塞,也要给安置呀,好地段自然都被乌孙旧贵族占据了。塔尔巴哈台作为划分乌孙与匈奴势力范围的界山,留给西汉开荒者,成为他们的发展空间,是比较顺理成章的事情。一方面,这里离匈奴太近,由西汉开荒者最先定居乌孙旧贵族不会反对;另一方面,西汉开荒者在此定居可以替乌孙挡住匈奴。

综上所述,如果摒弃以往的“对地名先入为主的错觉”,从一开始就认为塔尔巴哈台山就是西汉所有,由西汉命名,原名就叫“坤初”,并有西汉开荒者自己将其意译为草原人听得懂的“旱獭多”。这样很多令人费解的地方,都可以变得顺利成章,迎刃而解了。

6.6从北斗斗柄指向推算年代

图6.9 北斗图式中斗柄的朝向问题

注明:(“底图引自天地图”,网址w w w.tianditu.gov.cn)

斗柄南指,对应的是盛夏,而从地支对应的月份来看,6月对应的地支正是“未”。而这个“未”正是未央宫的未。未央宫是西汉时期的统治中心代名词。