赵邕至军中打听得杨牧之住处,可内里空无一人,只见案几上放着一本泛黄的《周易》,墙上挂着几张舆图。赵邕转身出来,正遇到一峨冠博带,道貌非常的老者。

赵邕忙上前行礼道:“敢问先生是否乃金陵人杨参军?”老者笑道:“非也,非也!老朽乃军中医官。”

赵邕问道:“先生可知杨参军现在何处?”老者捋须道:“杨参军此时恐在马厩喂马吧?”赵邕疑惑地问道:“先生此话怎讲?”

老者召赵邕于院内石凳坐下,慢慢道:“杨牧之祖上乃东汉侍中杨厚,杨厚自幼研习易经,精力思述。汉安帝永初三年(公元109年),太白入北斗,洛阳大水。时杨厚之父杨统为侍中,杨厚跟随在京师。朝廷以此事咨杨统,杨统推托已年老耳目不明,儿子杨厚通晓图谶,可知其意。邓太后便派中常侍承制问杨厚。”

赵邕喜道:“原来杨牧之家学渊博,看来替俺代写操练策略一事,找他没找错。”

老者顿了顿,也不接赵邕的话,仍自顾自说道:“杨厚以为诸王子多在京师,容有非常,宜亟发遣各还本国。邓太后从之,星寻灭不见。又克水退期日,皆如所言,遂除为中郎。至汉顺帝在位时,又拜杨厚为议郎,三次晋升官至侍中。”

赵邕听得有些不耐烦了,因说:“杨参军何时方能归来?俺寻他有急事。”

老者道:“老朽也不知。长史少安毋躁,可边听边等。”

老者竟在石凳上躺下,边把玩手中的大葫芦边慢吞吞地讲:“隋朝时,杨厚的后人,也就是杨牧之的高祖父在楚国公杨素府中当差,聪明好学。当时李靖和红拂女皆在杨素府中,杨牧之的高祖父比李靖年少,却已精通易经和奇门遁甲,常与李靖讨论兵法阵法,李靖爱其才,遂将自己善未写完的半部《李靖六军镜》兵法相赠,以期杨牧之的高祖研习后有所得。”

赵邕问道:“杨参军此人比起其先祖如何?”

“杨牧之进士及第,饱读诗书,于儒家经典无所不通无所不晓,且精通家传的图谶学以及易经、奇门遁甲。杨牧之对老庄之学、韩非子之学、孙子兵法、李靖传给他高祖父的兵法亦造诣颇深,其才堪比卧龙凤雏!”老者说得绘声绘色,还做轻摇羽扇状,俨然自己就是那个运筹帷幄之中,决胜千里之外的诸葛孔明。

赵邕疑惑地问:“如此大才,为何只在马厩养马?”

老者侧头躺着喝了口水,继续慢吞吞地讲:“杨牧之不谙人事,自去岁到任以来,竟从未打点过长官,让其喂马已是优待了,倘若遇上霄小之辈......”

老者尚欲侃侃而谈,赵邕已然听得不耐烦了,转身便往马厩去寻杨牧之了。老者犹自顾自说道:“还未曾听老朽讲杨牧之的年龄、相貌便去寻找,赵长史真是沉不住气。”

赵邕到得马厩,见一十六七岁的少年在马厩喂马,因呼之道:“喂!汝可知金陵人杨参军现在何处?”

那少年转身笑道:“长史可是要寻杨牧之?不知所为何事?”赵邕喜道:“小子知杨参军在何处否?快快说来,俺寻他有急事。”

少年拱手行礼道:“在下便是杨牧之。”赵邕呵斥道:“小子莫要诓俺,杨参军乃进士及第、满腹经纶,怎会是你这么个乳臭未干的毛头小子!”

少年微笑道:“在下岂敢欺瞒长史,在下便是货真价实的金陵人杨牧之,不知长史寻在下有何急事?”

赵邕惊道:“想不到杨参军如此年少竟已高中进士!真乃天纵奇才啊!参军今年贵庚?”

杨牧之摸了摸下巴,谦逊地笑道:“长史过奖了,在下愧不敢当。禀长史,在下今年十七。”

赵邕仔细端详杨牧之,见他身长六尺(唐一尺约合今30cm),相貌俊美、神清骨秀、气宇轩昂,只是脸上还有些稚气。

赵邕将来意讲明后,杨牧之微微一笑,凝望着湛蓝的天空,许久许久,才将目光慢慢收了回来,投在赵邕身上,淡淡地说:“长史勿忧,操练策略可由在下代笔。然当务之急乃操练兵法以防吐蕃,长史无需等待陈都尉的操练之策,可先以日常训练为由,整顿军马,加紧操练,否则战事一起,为时晚矣!”

千牛卫长史赵邕大喜,对杨牧之说:“如此甚好,但吐蕃人历来彪悍,杨参军是否有御敌之策?”

杨牧之摸了摸下巴,答道:“吐蕃军虽彪悍,然不通阵战,卫国公(李靖)曾将六花阵法传于先祖,在下可助长史操练兵马,使我部将士研习六花阵法。俟与吐蕃开战之时,可引吐蕃军进入我军阵中,管叫他有来无回。只可惜卫国公(李靖)只传授了我先祖半部兵法,相传其余半部兵法被虬髯客带到了扶桑国后不知所踪,江湖上传说虬髯客将自己毕生所学的扶桑剑法、乱披风剑法、混元一炁功、小无相神功、十八盘连环剑法等武功秘籍和卫国公的《李靖六军镜》等兵法藏之于名山,以待有缘人。”

赵邕喟然长叹道:“倘若杨参军得到卫国公的兵法,定能领悟其中奥妙,则我大唐无外患矣!”

“即便在下得到兵法领悟了其中奥妙,在下官职低微、人微言轻,恐也无用武之处。”杨牧之轻轻捋了捋马厩中一匹黑马的鬃毛。

玄宗派内给事赵惠琮来凉州视察军情。都尉陈刚殷勤服侍,备陈西凉军训练有素,吐蕃军戒备松弛,倘若此时偷袭吐蕃,必能取胜,而且于赵给事也是大功一件。

赵惠琮听了陈刚等人的唆使,便矫诏命河西节度使崔希逸偷袭吐蕃。崔希逸原本已和吐蕃缔结盟约,各自撤去守备,与吐蕃握手言和。如今又接到奇袭吐蕃的诏书,不得已只好仓促应战。

杨牧之听说后,对赵邕说:“我军如若仓促出战,恐伤亡惨重,在下不忍看到袍泽蒙难,所幸我部将士训练有素,不知长史是否愿向节度使崔将军毛遂自荐,以我部兵马为先锋应战吐蕃?如此方可战胜吐蕃,以免袍泽蒙难。”

“如此甚好。”赵邕怒气冲冲地抱怨:“陈刚都尉,直娘贼!日日折腾众将士写操练策略,从未真正操练过兵马,如今又在赵给事面前夸下海口,如果军中没有杨参军,将士恐要伤亡过半啊。”

于是赵邕自告奋勇领所部兵马充当先锋,自凉州南行进入吐蕃境内二千余里,抵达青海湖之西,安营扎寨,欲与吐蕃交战。赵邕问杨牧之道:“杨参军欲以何法胜敌?”

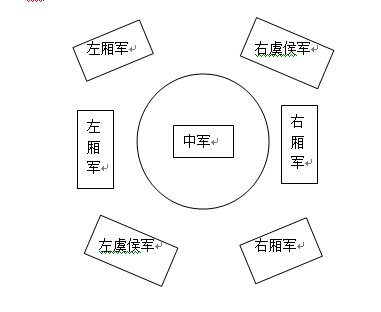

杨牧之略一思索,答道:“卫国公之六花阵法本诸葛亮八阵法也。大阵包小阵,大营包小营,隅落勾连,曲折相对。故外画之方,内环之圆,是成六花,俗所号尔。明日开战,可派一名小将前去叫阵,然后佯装不敌败走,务必将敌军诱入阵中,到时以旗为号,管叫吐蕃军大败。”

第二日开战,西凉军依计行事,吐蕃军素来轻视陈刚都尉,以为西凉军不敌,大军掩杀过来,皆被诱入了杨牧之所布的六花阵中(如图示)。

杨牧之以旗为号,结三人为小队,合三小队为一中队,合五中队为一大队,外方而内圆,大阵包小阵,相附联络。俟吐蕃大军入后,杨牧之将号旗左招右展,六花阵变化莫测,吐蕃军大乱,赵邕率兵追击,斩首两千余人,其余残部狼狈奔逃,从此之后吐蕃又断绝了朝贡。

开元二十四年(公元736年),奚族和契丹各部反叛,张守珪遣左骁卫将军安禄山讨伐奚、契丹反叛者,安禄山自恃勇武轻率进军,大败。安禄山按军令当斩,张守珪欲活之,便将其押送京师,请朝廷定夺。

宰相张九龄看到奏表后,批道:“昔穰苴诛庄贾,孙武斩宫嫔,守珪军令若行,禄山不宜免死。”

玄宗爱惜安禄山之才,下令将其免官,以平民身份领兵。张九龄力争:“禄山失律丧师,于法不可不诛。且臣观其貌有反相,不杀必为后患。”

玄宗斥责张九龄勿以王衍识辨石勒之典故错杀忠良,执意免了安禄山的死罪。

话说安禄山这年三十出头,生得强壮肥胖。安禄山原名亚历山,其母乃突厥女巫,父亲是粟特人,父亲死后母亲带着他改嫁突厥人安延偃,于是改名为安禄山。

安禄山有个同乡名叫史崒干,跟他同岁,只是前后一天出生。两人是发小,皆通晓诸番语,长大后都做了互市的牙郎,在当地因骁勇而闻名。

张守珪以安禄山为捉生将,专司抓获契丹士兵活口。安禄山每次率骑兵出动,皆能活捉几十个契丹人回来。他长相憨厚老实,总是笑脸迎人,又极会来事,张守珪爱其才,收其为义子。

史崒干欠了赌债逃到奚族部落。被奚人之哨兵抓获,欲将其处死。史崒干诓骗奚族人说自己乃唐朝和亲使,倘若唐朝人知晓自己被杀,定会派兵攻打奚族。哨兵信其语,将其送到牙帐。

史崒干见到奚王,拱手行礼不下拜。奚王虽恼,但畏惧大唐,不敢杀他,以宾客之礼留其宿,并派一百人随史崒干入朝谢恩。

史崒干对奚王说:“大王派遣的人虽多,但他们的才能都不足以朝见天子,听说大王有位良将名叫琐高,何不派他入朝呢?”

奚人派琐高和三百人随史崒干入朝,史崒干快到平卢,先派人禀告平卢守将奚人派遣琐高和精兵一起来入朝,实则欲偷袭军城,请先下手为强。

平卢军使裴休子置军队仪仗出迎,到馆舍,突袭之,将奚族士兵全部俘获活埋,将琐高送往幽州,张守珪认为史崒干有功,上奏朝廷升迁其为将军。史崒干后来入朝奏事,玄宗甚爱之,将其赐名史思明。

闲话少叙,玄宗早朝时执意免安禄山死罪后。又有大臣奏报弥勒教教主刘志诚聚十万教徒于醴泉作乱,攻城掠地,驱掠路人,以幻术迷惑世人,百姓多有附者。

欲知弥勒教如何以幻术迷惑世人,且听下回分解。

李靖六花阵