那时,外婆的土屋去往柳林学校的路已是水泥砍成的了。从大猪圈后的坝子起头,经屋前的竹棚,路边生了许多的花草,头顶成窝的麻雀,路过时也许恰巧拉下一两粒屎。穿过竹棚就是一段陡坡,坡头生一棵老鹰茶树,我跟鹏哥上学时常顺手摘一两片树叶丢进水瓶里,然后到了学校就要跟他们说我们这水比他们的安逸,有一股茶香。顺着路下去,踏入所谓的下五层,左边是二外公、宝爷、刘家,但要往右拐,路过圆婆婆、陈台虎公公家的地坝,经一片梨树地,就到了瓦子坪。瓦子坪本不是坟地,但相传曾有一位风水先生说瓦子坪是宝地,后来瓦子坪才成了坟地,埋葬着部分柳林人的祖宗,也生出过诸多的传说和怪事。什么黑白无常、长发女鬼、婴儿哭声……再顺着水泥路走几分钟,穿过几方菜地水田途经张老师家门口,然后到邓灿家的斑竹林一绕,能看到一堵两米来高,三丈来长的青灰围墙,墙上泥斑点点、缺角多坑,显然已有些年成。此时,毋须抬头,就见两扇铁门,靠墙行至正面时已是水泥小路尽头,继续行去上大马路后就直逼河坝大桥与镇上主干营永汇合,转过身来观铁门上方均匀分部着五块刷了白漆的菱形铁板,赫然对应五个大字——柳林村小学。

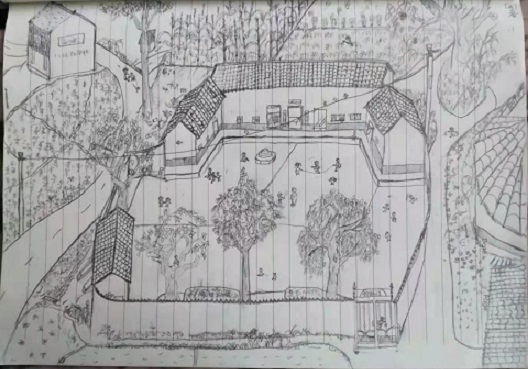

若逢开学上课,推开铁门,除右侧所独立开来并以一墙一分为二外,靠里房屋五间则统一青瓦白墙,墙上弯弯拐拐画了各色涂鸦,写着某某名字,还到处贴上米老鼠、汤姆猫、杰瑞鼠、海绵宝宝、派大星、奥特曼等卡通图案,这是我们买一毛钱泡泡糖包装纸上附带的。房子正中的堂屋配四椅一桌为老师们休息用,余四间教室从左到右依次——幼儿园一间,学前班、一年级共用一间,二年级一间,三、四年级共用一间,又均左右各开三扇“田”形玻璃窗,配二十八套长木桌凳,呈四列七排分布。每间教室正前方放一讲桌,墙上置一块黑板,左右大匾上提毛主席的语录——好好学习,天天向上。教室后的墙角则放了几把高粱扎成的扫把和一个撮箕(cuoji),用来打扫学校卫生。跨过教室门槛,屋檐之下有环墙而筑的垓阳,再外去才是操场。操场并不很大,没有跑道更没有球框,正前方的两座花台外加两棵柏树、四棵洋槐算是学校仅有的排面。操场正中间有一石墩子垒成的旗台,三层,并无旗杆,下雨后上面还要生出青苔,但即便如此,张老师也是带领我们面向旗台唱国歌,面向青天敬过礼的。

学校什么时候建的?带过多少人?出了怎样的人物吗?我是不知道也没有打听过的,或许没有出过人物,或许出了人物再没回来。而到我们这一班子人出身社会再返时,又并没有任何耀眼,并且学校已经不再是学校,改成了柳林村委会。

关于罗老师为什么教幼儿园没有明确的解释,也许是上头的安排,也许是她作为唯一的年轻女性和小孩子相处更有亲和力。刚进校时我最先接触的便是她,她生得不够漂亮,一米五几的个头,脸上生了些许麻子,左眼还是一只嘘嘘眼,半眯不眯抽搐着又不完全睁开,还带动了半边的脸,让人第一眼不怎么生出好感。

不过她的声音很好听,抽动的半边脸并没有影响她的发声,也是老师中唯一能讲好普通话的,教我们“a、o、e、i、u……”时清晰而准确,以至拼音一直是我的强项。或许是习惯问题,她总是再上午最后一节课教我们唱《两只老虎》、《世上自有妈妈好》、《我是个粉刷匠》、《小白兔》等诸多儿歌,但那时是没有音乐书的,她就把歌词写在黑板上,她唱一句我们就跟着唱一句,最终以最后一遍歌声作为放学的通告。

到了下午她就翻开那本数学练习册:

“1像铅笔,2像鸭子,3像耳朵,4像红旗……”

然后我们也跟着念:“1像铅笔,2像鸭子……”

罗老师不算严厉,但我和我的朋友、同学都曾被她理麻(方言收拾的意思)过,或是迟到了罚站,或是上课睡觉被发现了还在桌子上留了一滩的口水而被揪红了耳朵,还有做错题,没背了书……在她生气的时候,通常讲是没有人敢顶嘴的,不过也并非没有生出例外,老同学罗婷的弟弟就曾因为挨板子而钻了桌子,并且在桌子下大声呼喊:

“救命啊!救命。”

“吼啥子吼,你出不出来。”

“你不打我我就出来。”

“你不出来我还要打你。”

“打我,打我我给我婆婆说瓜。”

“给你婆婆说?就是你婆婆喊我打的。”

随后“啪!”的一声,竹篾敲在桌子上,桌子下面的罗瑶就哭了起来,不过这一哭倒是把其他人逗笑了。

除了罗老师外,还有一位姓张的老师也是柳林本地的,他虽然已经上了年龄,但梳了毛主席一般的大背头,常穿一件黑色大衣和一双擦得发亮的黑色大皮鞋,手里随时端着一杯茶,时不时地就要吹口气再小抿两口,在这个胶鞋横行、草帽主流的柳林村显得格格不入。他也不知道邓×江和他的婆娘曾私下议论他:

“你看那个张玉良老师一天才会收拾,看起来好有文化。”

“会收拾个鸡×,打扮给哪个看嘛!”